きさらぎ駅とは何か、どこなのか、実在するのか。物語の流れと怖さの正体、場所の考え方、たしかめ方、似た場面に出会った時の動き方まで、人の言葉でていねいにまとめます。

結論:きさらぎ駅は実在する?

駅としての実在は未確認です。「ここがきさらぎ駅だ」と言い切れる決め手は、いまのところ見つかっていません。だから断定はしません。まずはこの線をはっきりさせてから、きさらぎ駅という物語の面白さを、落ち着いて見ていきましょう。

きさらぎ駅とは?

夜おそく、家に帰る電車。窓の外は黒く、車輪の音だけが一定のリズムで続きます。いつもなら降りるはずの駅を過ぎ、次に止まった見知らぬホームで、白い板に黒い文字が目に入る――「きさらぎ」。スマホの地図に同じ名前は出てきません。胸の奥がざわつき、手のひらが少し冷たくなる。

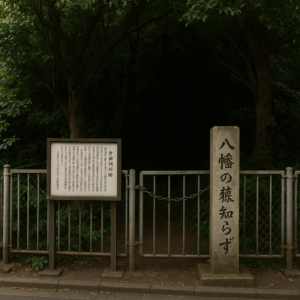

改札を抜けて外に出ると、街灯の間が広く、光の輪と輪のあいだに長い影ができています。アスファルトの継ぎ目に雨の跡。遠くで金属がこすれるような細い音。線路沿いの細い道を進むと、黒い口を開けたトンネルが見える。引き返すか、入るか。そこで足が止まる。心細くなって、掲示板に「今こうなっています」と書き込みながら助けを求める。読んでいる人たちは地名の候補や道順を出してくれる。でも、どれもあと一歩が足りない。やがて書き込みは途切れ、画面には静けさだけが残る――これが「きさらぎ駅」として語られてきた、だいたいの流れです。

きさらぎ駅はどこ?

「きさらぎ」は耳ざわりのやさしい言葉で、古い呼び名の名残でもあります。だから、似た音の地名は各地にあります。まずはここで深呼吸。名前が似ているだけで同じ場所と決めるのは早とちりになりがちです。

場所を考えるなら、名前といっしょに周りの景色を見ます。たとえば「川と線路」「トンネルと坂」「踏切と細い道」。この二つ以上の“場面の組み合わせ”が、語られている順番と自然につながるかどうか。ここまで合って、はじめて「候補」と呼べます。今のところ、すべてが素直にそろう場所は見つかっていません。

きさらぎ駅の元ネタと語りのはじまり

きさらぎ駅は、ネットの掲示板の書き込みをきっかけに広まりました。リアルタイムで「見知らぬ駅に着いた」「いまこうなっている」と流れてくる言葉に、多くの人が息をつめて画面を見つめました。雑誌やまとめ、朗読や動画で何度も紹介され、別の人の語り口で繰り返し再演されます。場所の候補や似た話が足され、物語は少しずつ形を変えながら残りました。はっきりした“最初のひとつ”を一本の線で指すことは難しく、複数の語りが合流して、今の姿になったと考えるのが近いでしょう。

きさらぎ駅の実在を検証するには?

大げさな調査でなくても、日常の感覚でできる見方があります。むずかしく構えず、次の四つだけ心に置いておけば十分です。

- 名前に飛びつかない。似た音の地名は全国にあります。まずは深呼吸して、周りの景色をいっしょに見る。

- 場面を二つそろえる。「看板らしきもの」ひとつでは弱い。「川と線路」「トンネルと坂」など二つ以上の組み合わせが、語られている並びと合うかを見ます。

- 動きに無理がないか。終電後に電車が何本も来る? 真夜中に改札が普通に開く? 歩いた距離は現実的? 自分の生活感覚で軽く点検します。

- 結論を急がない。わからないところは、わからないまま置いておいて大丈夫。無理に答えを作らないことが、いちばん誠実です。

この四つを合わせても、いまは未確認。だから「決めつけない」が最善です。

きさらぎ駅はどこがこわい?

帰り道が消える感じ。ふだんは当たり前に信じている「駅の順番」が、いきなりあてにならなくなる。人は自分の位置がつかめない瞬間に弱くなります。地図の上から自分のピンが落ちたような、あの浮遊感。これがまず響きます。

名前はあるのに場所がない。名札は、ものと場所をつないでくれる札です。そこに文字があるのに、世界のどこにも見当たらない。小さな“ねじれ”が頭の中に残り続けます。寝る前にふと戻ってくるタイプの引っかかりです。

音や影の正体がわからない。夜は、目より耳が働く時間です。風、虫、遠い踏切、どこかの金属音。いくつか重なると、合図のように聞こえます。影も同じ。光の当たらない角から、誰かが見ている気がする。正体がわからない時間が長いほど、想像は濃くなります。

選び続ける疲れ。進むか、戻るか。線路側か、道側か。正解の見えない選択が続くと、判断そのものがすり減ります。立ち止まるほど怖さが増す、小さな悪循環が起きます。

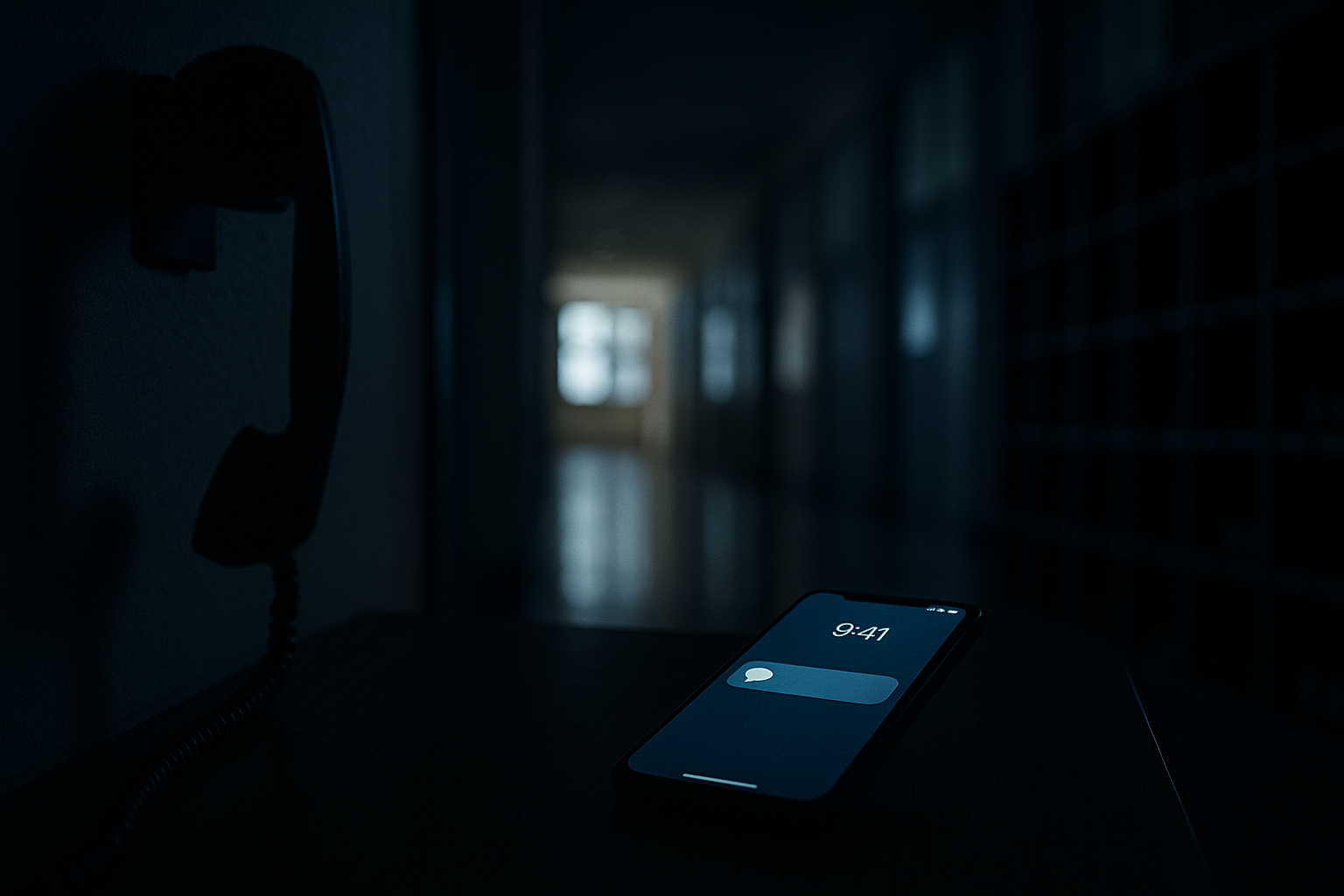

近い声と遠い体。ネットで助けを求めれば、遠くの人の声はすぐ届く。でも手は届かない。声は近いのに体は遠い。このズレは、現代ならではの心細さを生みます。

きさらぎ駅の場面メモ

想像を助ける、小さな部品を並べておきます。どれも特別ではない、日常のかけらです。

- 看板:白地に黒い文字。金具の周りに少し錆がにじむ。夜は光が反射して、輪郭が薄くなる。

- 道:街灯の間が広く、光の輪と輪のあいだに影の帯。舗装のひび、雨の跡、小石のきしむ音。

- 線路:柵の切れ目に細い通路。砂利の乾いた音。踏切の二拍が遠くで小さく鳴る。

- トンネル:入口だけ明るく、奥は墨を流したように黒い。壁はしめり、空気は冷たい。

- 音:風が看板を震わせる金属音、虫の高い声、遠い車のタイヤノイズ。

身近な部品ばかりだからこそ、ほんの少しのズレで空気が変わります。これが「きさらぎ駅の怖さ」を支える土台です。

きさらぎ駅はどう広まった?

広まった理由は、単純で強いものが三つあります。ひとつ目は、場面がはっきりしていること。ホーム、看板、細い道、トンネル――頭の中で映像がすぐ立ち上がります。ふたつ目は、自分ごとに引き寄せやすいこと。「終電で迷った」「見知らぬ駅で降りた」経験や想像に近い。みっつ目は、説明しすぎないこと。少し余白があるから、読み手が自分の答えを入れられます。地図を開いて候補を考えたり、道順を想像したり。読み手自身が手を動かせる作りが、語りたくなる気持ちにつながりました。

きさらぎ駅のたしかめ方

画像や資料がなくても、考え方ひとつで落ち着いて見られます。やることは少なめでいい。

- 名前だけで決めない。似た音の地名に引っぱられすぎない。

- 二つの場面をセットにする。「川と線路」「トンネルと坂」。この二点セットが語られている流れと合うかを見ます。

- 動きの自然さを見る。真夜中の改札、終電後の運行、徒歩の距離。生活の感覚で無理がないかを軽く確認。

- 分からないまま置いておく。はっきりしない時は、無理に答えを作らない。これで十分です。

この考え方は、きさらぎ駅だけでなく、ほかの都市伝説にもそのまま使えます。「どこ」「実在」「元ネタ」を落ち着いて考える土台になります。

きさらぎ駅に似た場面に出会ったら

- 電車の中なら:むりに降りず、次の明るい駅で駅員さんに声をかける。

- 駅の外なら:明るい場所へ移動。線路やトンネルには近づかない。立入禁止・私有地には入らない。

- 一人で確かめに行かない:ライブ配信や拡散より、家族・先生・友人に連絡して落ち着く。

- 書く時の配慮:住所や学校名、顔や車のナンバーは出さない。

- 怖くて動けなくなったら:深呼吸→近くの店や駅の明るい場所へ→大人に相談。

きさらぎ駅は今わかっていること

- 実在:駅としては未確認。決定打に欠ける。

- どこ:候補は出るが、一つにしぼれていない。名前と景色の組み合わせが合いきらない。

- 読みどころ:日常の延長で道が切れる“ねじれ”。説明しすぎない余白。

きさらぎ駅と似ている話の違い

昔から「迷い駅」「異界駅」の話はあります。霧の中の無人駅、時刻表にない停車、山のホーム。きさらぎ駅が少し違うのは、舞台がいかにも異世界ではなく、いつもの街の延長に見えるところ。自販機の光、舗装の割れ、古い標識――ひとつひとつが生活のにおいを持っています。だから「ありそう」が強く残る。ここが、語り継がれる力につながっています。

よくある勘違い(短く)

- 地名が似ている=同じ場所とは言えません。景色の組み合わせまで合ってはじめて候補。

- 写真がない=作り話とも言い切れません。分からないは分からないままでOK。

- ひとつのヒントにこだわりすぎると、全体のつじつまがズレます。二つ以上の場面で考えると落ち着きます。

まとめ

きさらぎ駅は、地図の外にそっと落ちた駅の話です。大声で驚かせる怖さではなく、じわじわ効いてくる怖さ。自分の位置がわからなくなる心細さ、名札と場所のズレ、正体の見えない音と影。身近な部品でできているから、読む人の心に長く残ります。実在は未確認。場所も一つにしぼれません。だからこそ、結論を急がず、物語として味わう余白を残す。――この姿勢が、きさらぎ駅とつきあういちばん健全な方法だと思います。

※夜に集まらないでください。立入禁止や私有地には入りません。迷惑行為はしない。安全第一で。