夜更けの座敷で、ふすまがすっと動く。廊下を小さな足音が通る。翌朝、座布団の並びがひとつだけ違う——座敷わらしは、そんな「家に宿る子どもの姿」として語られてきた都市伝説です。怖さと同時に「福を呼ぶ」とも言われ、古い家や宿の話題として今も人気があります。ここでは、どこで広まり、どんな流れで語られるのか、落ち着く見方と向き合い方をまとめます。

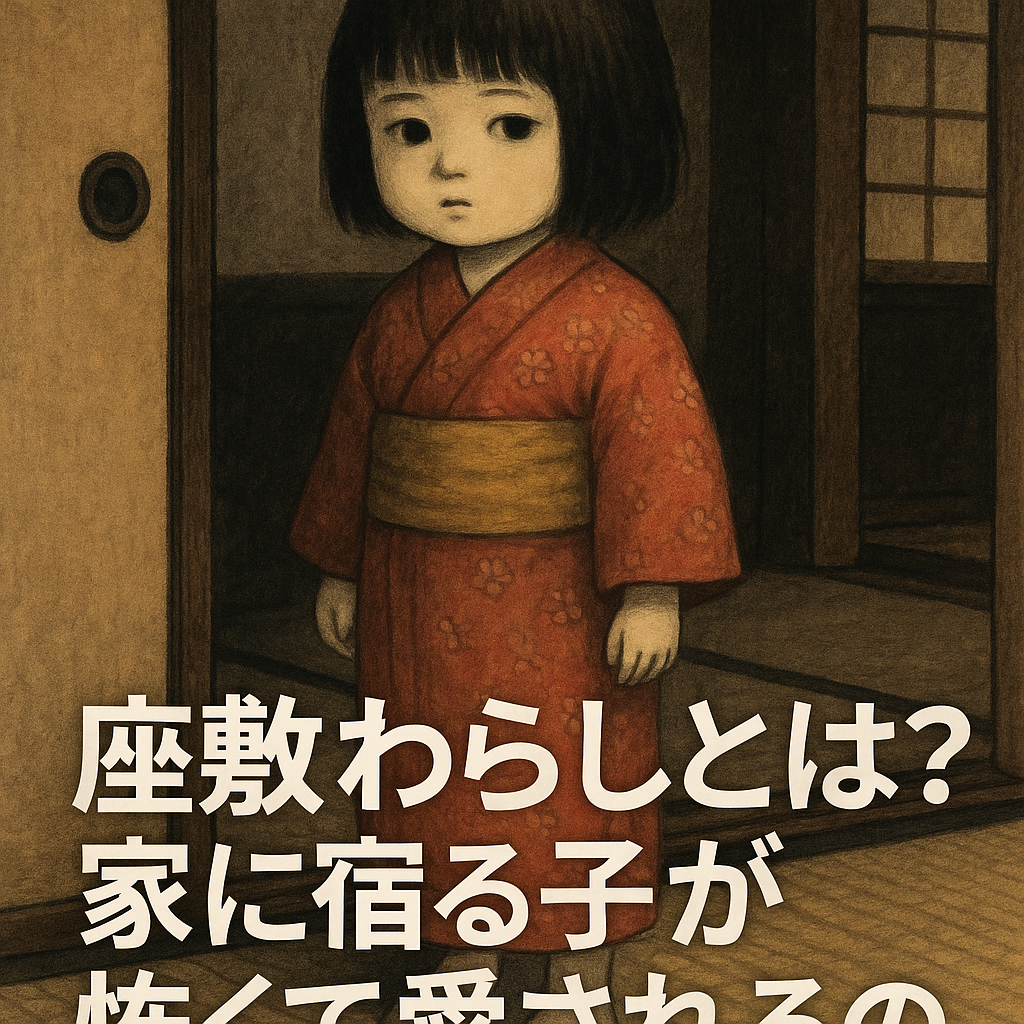

まず知っておきたいこと:座敷わらしとは

- 骨格:古い家や座敷に現れる子どもの姿。見かけると家が栄え、去ると運が落ちる、という言い方がセット。

- 姿:おかっぱ・着物・はだし・走り去る影。顔ははっきり見えない描写が多い。

- 前提:正体当てより、家という場所の“気配”の読まれ方を知ると落ち着きます。

座敷わらしはどこで語られる?

東北(とくに岩手・青森周辺)の古い家の噂が元にあり、のちに全国の宿・旧家・古民家カフェなどへ広がりました。雑誌・テレビの旅特集、掲示板の体験談、朗読動画で再演され、「泊まると何か良いことが起きた」という後日談が人気を支えています。

座敷わらしの合図とパターン(家の中で起きやすいこと)

- 小さな足音:廊下のきしみ、畳の沈み。一定間隔で続く。

- 物の位置:座布団や人形の向きが一つだけ違う。

- ふすま・障子:夜中にすっと動く。風や建付けの影響を受けやすい場所。

- 人影:廊下の角、床の間の前に背丈の低い影。次の瞬間にはいない。

- 後日談:商売が回復した、家族に良いニュースがあった、など良い出来事と結びつけられる。

座敷わらしが“怖くて愛される”理由

家の記憶。古民家は音が多い。木の伸び縮み、配管の空気、建付けのずれ。そこに子どもの像を重ねると、怖くもあり、守られている気もします。

子のイメージ。「子ども」は本来は弱い存在。弱さと神秘が同居すると、恐れと親しみが同時に立ち上がります。

後付けの一致。良い出来事は記憶に残りやすい。良いこと=座敷わらしのおかげという物語は、語りやすく、広まりやすい。

家が主役。山やトンネルではなく、暮らしの場が舞台。日常と噂が同じ場所で重なるため、身近に感じます。

座敷わらしはどう広まった?

民話・郷土誌の記録から、旅番組・雑誌企画・ネットの体験談へ。特定の家・宿の名が出ることもありますが、ここでは名指しは避けます(迷惑と宣伝の区別がつきにくいため)。「泊まってみたい」という旅行心理と相性がよく、再演され続けています。

座敷わらしのたしかめ方(正体当てより落ち着く見方)

- 音を分ける。木のきしみ、配管のゴポ、障子の吸着音。夜は温度差で音が増える。

- 動いた物の理由。空調・人の動線・床の傾き。座布団は滑りやすい(畳とカバーの相性)。

- 見え方のクセ。和室は光が少なく、影が面で動く。鏡・ガラスの映り込みも多い。

- 時間を挟む。夜に決めない。朝の明るさで同じ場所を見ると、半分は別物に見えます。

座敷わらしに似た場面の対処法(宿・古民家)

- 音と明かりを整える。就寝前にふすま・窓・エアコンを確認。小さな灯りを一つ。

- 写真は配慮して。室内や飾りには持ち主の思いがあります。無断で内部を拡散しない。

- 宿のルール優先。供物や勝手な儀式は避ける。迷惑・火気・汚損はNG。

座敷わらしは今わかっていること(要点まとめ)

- どこ:古い家・座敷・旅館など“暮らしの場”。

- 読みどころ:家の記憶、子のイメージ、後付けの一致、日常の舞台。

- 読み方:音を分ける/物の理由/見え方のクセ/時間を挟む。

座敷わらしのよくある勘違いと注意点

- 「見た=必ず福」とは限らない。良い出来事だけが残りやすい点に注意。

- 「動画に影=決定的」でもない。露出・ブレ・反射で小さな影は簡単にできる。

- 場所の名指し推奨はしない。混雑・迷惑・誤情報につながりやすい。

よくある質問(FAQ)

Q. 座敷わらしは実在する?

A. 実在は未確認です。家の音や影を「子の姿」に見立てる物語の型として読むのが無難です。

Q. もし気配を感じたら?

A. 明かりをつけて、ふすま・窓・空調を確認。怖さが強ければ、人のいる場所へ。

Q. 似た噂は?

A. 家の中の気配ではスキマ女、宿や部屋の“名物”では幽霊タクシー(密室の不安)と同じく、生活の場を舞台にします。

まとめ

座敷わらしは、家という舞台に子の像を重ねることで生まれる都市伝説です。正体当てより、読み方と距離の取り方。音を分け、物の理由を考え、見え方のクセを知り、時間を挟む。物語は物語として楽しみつつ、現実では配慮とマナーを守れば、それで十分です。