トイレの花子さんの基礎知識。どこで広まり実在するのかは未確認。物語の流れ、怖さの理由、たしかめ方と安全な向き合い方を整理。

先にひとこと:トイレの花子さんの実在は未確認

いまのところ「この人が花子さんだ」と言い切れる材料はありません。だから断定はしません。ここを土台に、どんな話か・どこが怖いか・どう向き合うかを見ていきます。

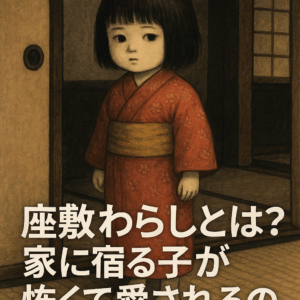

トイレの花子さんとは?

舞台は学校のトイレ、とくに古い校舎の女子トイレ。三階の三番目、あるいは奥の個室。ドアを三回ノックして、名前を呼ぶ。「花子さん、いますか」。しばらくの静けさ。やがて、かすかな返事。赤いスカートの女の子がいると言う人もいれば、白い手だけがのびてくると言う人もいる。水の音といっしょに笑い声が混ざる、という語りもあります。

おおまかな型は同じでも、細部は学校や地域で変わります。呼び方、回数、言い方、出てくるタイミング、身につけているもの(赤いリボン、赤いランドセル、赤い靴など)。入れ替わるたびに、教室の“標準版”が更新され、次の学年へ渡されます。

トイレの花子さんはどこ?

特定の「聖地」を探す噂ではありません。各学校が自分の花子さんを持つタイプです。同じ街の中でも、「本館三階の三番目」「旧校舎二階の奥」「体育館裏のトイレ」など、いくつもの“正解”が立ちます。これは作り話という意味ではなく、学校という箱に合わせて自然に増える話だということ。だから転校しても、数日でその学校版の花子さんが共有されます。

トイレの花子さんの元ネタと広まり

戦後まもないころから、学校のトイレを舞台にした怪談は各地にあります。やがて絵本や学習雑誌、学年誌の特集、テレビの心霊回、漫画などが取り上げ、全国の子どもが同じ枠組みを共有する流れができました。90年代以降はメディアで繰り返し再演され、さらにインターネットと動画の時代になって、“やってみた”という形で語りが加速します。

大事なのは、花子さんが特定の事件の実名化ではなく、学校という空間の不安を形にした物語として回っている点です。だから細部を自由に入れ替えられるし、時代に合わせて言葉や服装が更新されるのです。

トイレの花子さんの実在は?読み方のコツ

一人の霊を探すより、話の強さ・広まり方・場面の手ざわりを見ると、落ち着いて読めます。むずかしい言葉は要りません。次の四つだけ覚えておけば十分です。

- 名前だけで決めない。「花子」は親しみのある名前。そこで止まらず、舞台(三番目・旧校舎など)とセットで考える。

- 場面を二つそろえる。「三番目の個室」だけでは弱い。「三階の三番目」や「旧校舎+奥の個室」など二点セットで見る。

- 学校の時間割に照らす。昼休みか放課後か、掃除の時間か。現実の流れとズレが大きい話は、物語として読む。

- 分からないを残す。正体を急いで決めない。空席のまま置くことで、面白さが保たれる話です。

トイレの花子さんはどこがこわい?

背中を見られている感じ。トイレは背中を向ける場所。水の音、手を洗う音、靴のこすれる音。気配はするのに、顔は合わせない。振り向けない構造そのものが怖さを生みます。

“三”の合図。三回ノック、三回呼ぶ、三番目の個室。わかりやすいルールは、子どもにとってやってみたくなる階段。やってみる→小さな音や影が合図に見える→怖さが強まる、の小さな循環が起きます。

集団と孤独の切り替え。廊下はにぎやか、個室は静か。半公共の場所が一瞬で私的になるギャップが、心を不安定にします。

やさしい名前と冷たい場の落差。「花子さん」は親しみやすい響き。そのやさしさと、タイルの冷たさや水音の冷えがぶつかり、落差の怖さが生まれます。

参加のしやすさ。道具はいりません。呼ぶだけ。成功しても失敗しても、クラスに話が残るのが花子さんの強みです。

トイレの花子さんの場面メモ

イメージを合わせるための小さな部品を並べます。文章やイラストにするときのガイドにもなります。

- ドア:古い金具。上のすき間から伸びる光の帯。少し重い開閉音。

- 床:細かいタイル。掃除の水あと。ゴムの靴底が鳴るキュッという音。

- 音:換気扇の低い音、パイプを流れる水、遠くの笑い声。

- 鏡:蛍光灯のちらつき。自分の顔が少し青白い。

- 色:赤(スカート・リボン)と白(シャツ・壁)。コントラストが記憶に刺さる。

トイレの花子さんはどう広まった?

広まりは段階的です。まず教室内で広がり、休み時間や放課後に“試す班”が生まれる。次に、学校から学校へ。部活や塾、きょうだいを通じて伝わります。さらに、本・雑誌・テレビ・漫画がまとめて可視化し、各地の型をならしながら全国区の知名度に。インターネットの時代は、動画と配信が「やってみた」を押し上げ、世代ごとに“最新版の花子さん”が育つ仕組みを作りました。

トイレの花子さんの呼び出しバリエーション

- 三回ノック+「花子さん、いますか」

- 三回ノック→三歩さがる→もう一度ノック

- 水を一度流してから名前を呼ぶ

- 鏡に向かって呼ぶ(洗面台前)

- 赤い物(リボン・下敷きなど)を持って呼ぶ

どれが本当というより、学校ごとに“うちの花子さん”があるのが普通です。細部が入れ替わっても、核は「呼ぶ→返事があるかもしれない」の緊張です。

トイレの花子さんのたしかめ方

- 名前+場面で読む。名前に反応して走らない。三番目、旧校舎、奥の個室など、条件の組み合わせで考える。

- 学校の生活リズムを見る。昼休み? 放課後? 掃除の時間? 忙しさと静けさの切り替えを思い出す。

- やってみたい気持ちを言葉にする。三回ノックのリズム、背徳感、みんなの前での勇気。自分で言葉にすれば、怖さの輪郭がはっきりします。

- 決めつけない。分からないまま置いておいていい。空席が残るから、翌年も語られます。

トイレの花子さんに似た場面に出会ったら

- 無理をしない。夜の校舎に入る、鍵の場所を開ける――危険で迷惑です。

- 怖いときは人を呼ぶ。先生・保護者・用務員さん。一人で抱えない。

- 書くときの配慮。学校名・住所・顔写真などは出さない。真似されて困ることを避ける。

- 眠れない夜の対処。深呼吸→灯りを少し明るく→温かい飲みもの→次の日に話す人を決めて寝る。

トイレの花子さんは今わかっていること

- 実在:幽霊としては未確認。

- どこ:一か所の聖地ではなく、各学校に移植される型。

- 読みどころ:三回ノックや三番目の個室など、誰でも参加できるルールと、背中を見られる感じの緊張。

トイレの花子さんと似ている話の違い

学校怪談には「四階の音楽室」「理科室の骨格標本」「鏡の儀式」などの定番があります。花子さんが違うのは、舞台がすぐ手の届く場所で、合図が簡単なこと。音楽室のピアノは夜は近づけないかもしれない。理科室は鍵がかかるかもしれない。鏡の儀式は準備がいる。でもトイレのドアは、昼休みでも放課後でもそこにある。参加しやすさが広まりを支えています。

また「口裂け女」「人面犬」などと違い、花子さんは追いかけてくる存在として描かれないことも多く、呼びかけと返事の構図が中心です。やさしい名前と冷たい場の落差が、怖さと親しみを同時に生み、長く残る理由になっています。

よくある勘違い

- 地域差がある=作り話とは言えません。口伝の物語は差があって当たり前。

- 赤い服=特定事件の実話とも限りません。赤は目立ち、記憶に残るため物語で選ばれやすい色です。

- 「返事があった」=必ず超常現象でもありません。からかい・偶然・音の錯覚が重なると、同じ体験が起きます。

まとめ

トイレの花子さんは、学校という場所に生まれる不安と遊び心を、わかりやすい合図にまとめた物語です。三回ノック、三番目の個室、赤と白。だれでも試せるほど簡単で、だからこそ小さな音や影が意味を持ちます。実在は未確認。聖地を一つにしぼる噂でもありません。けれど、名前を呼ぶと返事がくるかもしれない――その空席が、世代をこえて心に残ります。分からない部分は分からないままに。日常の中の“物語の余白”として、ていねいにつきあっていきましょう。

※夜の校舎に入る、施錠された場所に近づくなどの行為は危険で迷惑です。私有地や立入禁止には入りません。安全第一で。