「電話やメッセージで呼ぶと、何でも答えてくれる」——さとるくんは、そんなうたい文句で広まった都市伝説です。呼び出し方は時代で少しずつ変わります。昔は公衆電話やポケベル、いまはスマホのメッセージや通話。最初は遠くから連絡が入り、だんだん近づき、最後は「もうすぐ着くよ」。便利なはずの“質問”が、いつのまにか怖さに変わります。

ここでは、さとるくんがどんな流れで語られ、どこで広まり、何が人を不安にするのかを、順を追って見ていきます。最後に、似た場面に出会った時の動き方と、早とちりを減らす「たしかめ方」も置いておきます。

まず知っておきたいこと:さとるくん

- 入口は呼び出しと連絡の段階(メッセ→通話→到着)。

- 舞台は学校・駅・自宅など、生活の動線にある場所。

- 不審な連絡には反応を返さない。必要なら通知や番号を切り替える。

さとるくんとは?

基本の流れはシンプルです。決められた手順で呼ぶと、さとるくんから連絡が来ます。最初は遠くの場所から。「いま◯◯にいる」「もう少しでそっちに行く」。連絡のたびに距離が縮まり、最後にあなたのすぐそばまで来る。質問に何でも答えると言われますが、質問の内容や呼び出し方の“ルール”に細かい条件が付くのがふつうです。

よく出る手順の例を、昔と今で一つずつ。

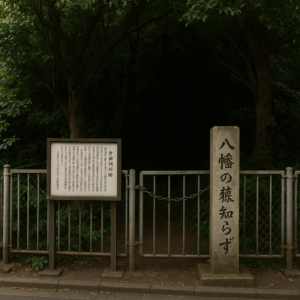

- 公衆電話版:夜中の決まった時間に公衆電話から自分の番号にかける→いくつかの質問を読み上げて切る→のちほど連絡が入り、近況報告のように距離が縮む。

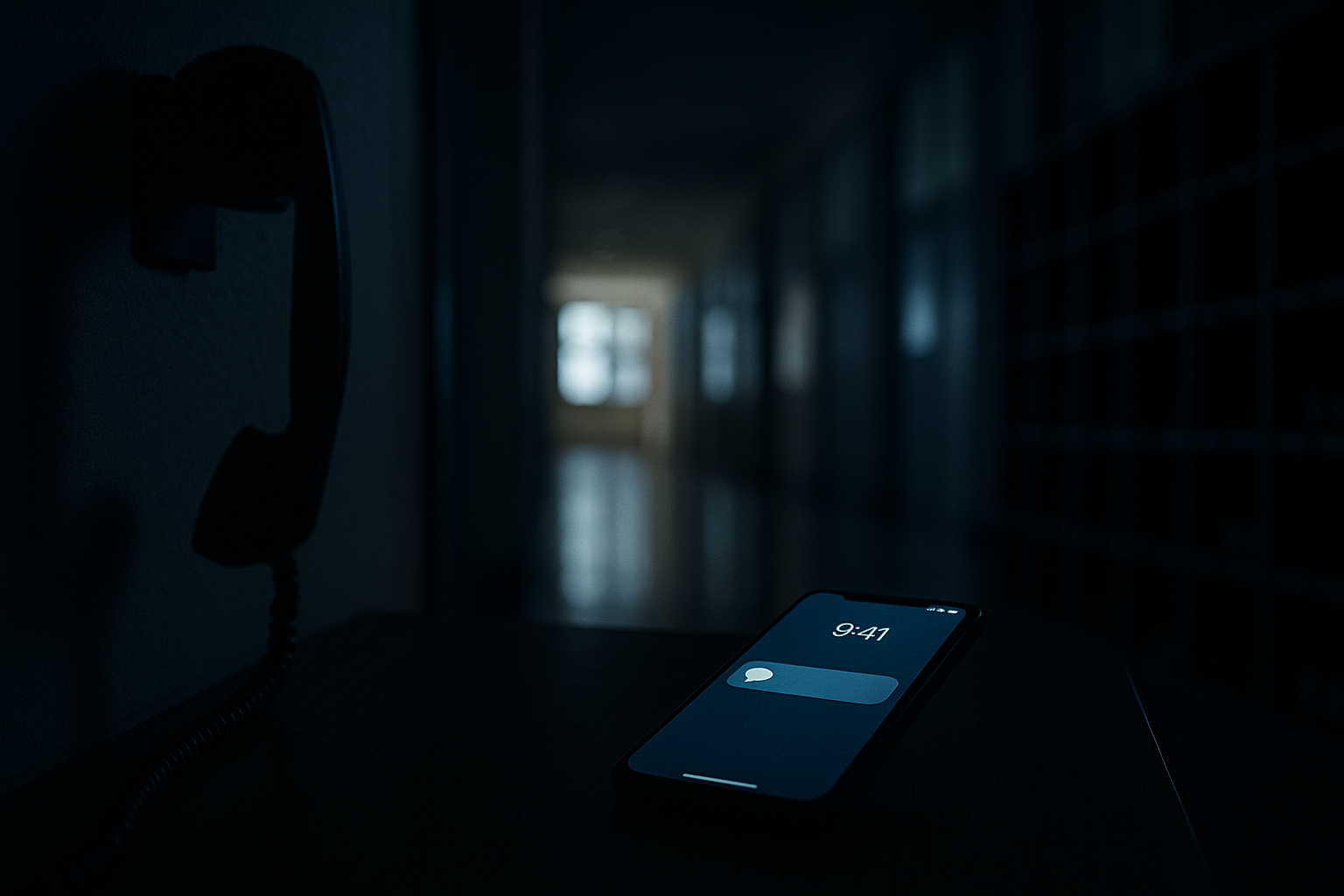

- スマホ版:メッセージアプリで決まった文言を送る/無言通話を一定回数かける→既読だけが付く→位置の報告が少しずつ近づく。

どの版でも、最後に「もう着いた」「後ろにいる」などの一言が置かれます。“近づいてくる通信”こそが、さとるくんの芯です。

さとるくんはどこで語られる?

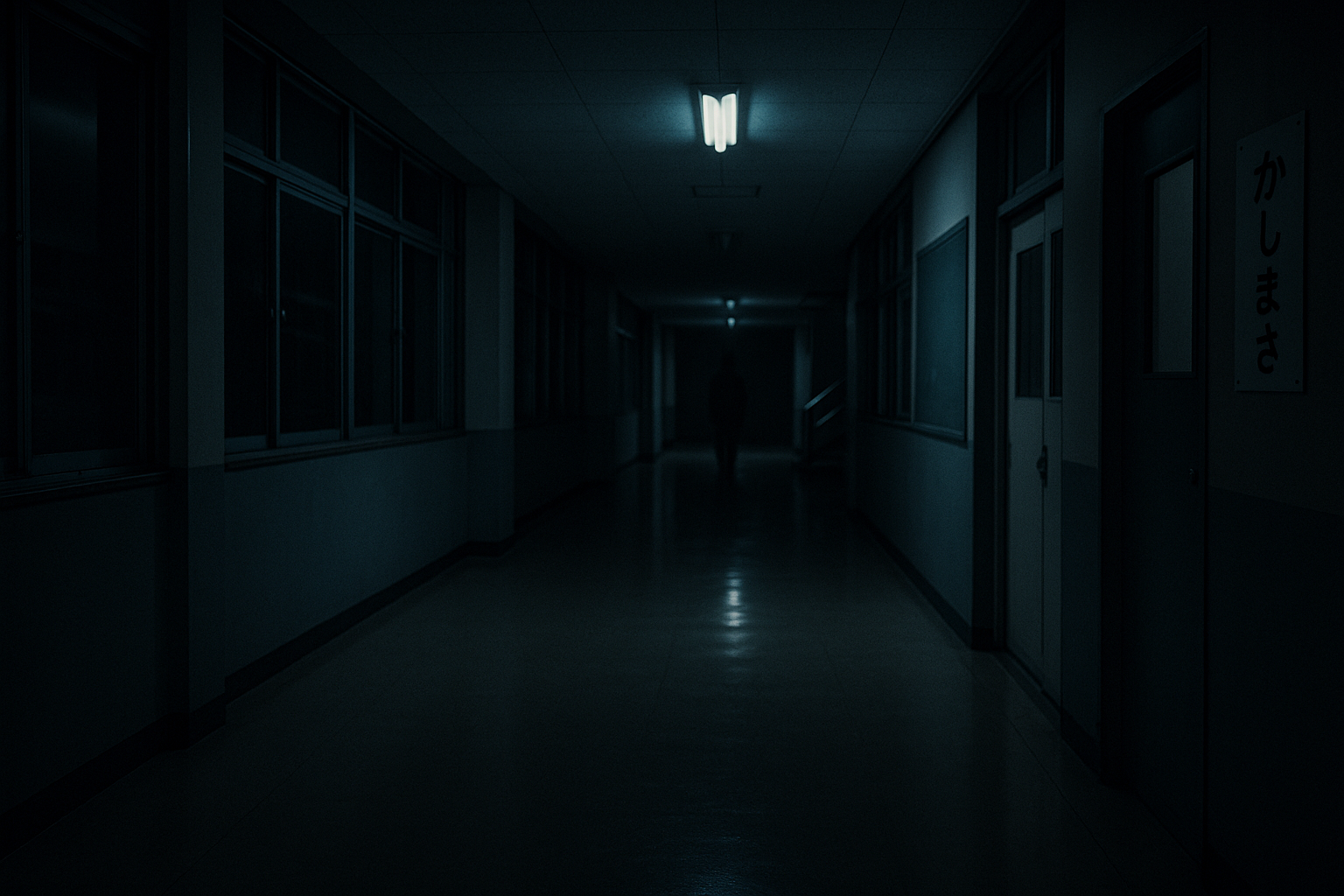

場所は、私たちの生活の動線に沿っています。学校の廊下や昇降口、駅のホームや改札、コンビニ前、マンションのエントランス、エレベーター前、家の玄関。毎日通る場所ばかりなので、読み手はすぐ自分の生活に重ねて想像します。

時間帯は放課後〜夜。人が少なくなり、通知の音や着信の振動がよく響く時間です。連絡が増える時間でもあり、ふだんの通知が“合図”に変わりやすいのです。

さとるくんの合図と進み方

- 呼び出しの儀式:決まった文言・回数・時間。手順を守ることで「来る気配」を作る。

- 短い報告:「いま◯◯にいる」など、一文で距離を更新する。

- 間(ま):連絡と連絡のあいだに沈黙。次を待つ時間が想像を加速させる。

- 最終の一言:「すぐそこ」「後ろ」。体と声の距離が重なる瞬間を作る。

いずれも難しい仕掛けは不要です。通知→短い文→沈黙というリズムだけで、心はざわつきます。

さとるくんはどこがこわい?

質問の誘惑。「なんでも答える」は非常に強いえさです。人は、知らないことを埋めたくなります。いざ質問すると、相手に主導権が移るのが怖さの始まりです。

距離が縮む地名。連絡のたびに地名が細かくなり、頭の中の地図が勝手に更新されます。見えていなくても、近づかれている気配で体がこわばります。

自分から招く矛盾。自主的に呼んだ相手から、コントロールを奪われる。呼び手と追われ手の立場が入れ替わる矛盾が、不安を長引かせます。

生活への侵入。学校・駅・自宅といった身近な場所に、外からの声が入ってくる。日常の線と怪談の線が重なることで、忘れにくくなります。

さとるくんはどう広まった?

学校のうわさ、学年誌、オカルト特集、深夜ラジオ、掲示板、まとめ、朗読動画……。時代ごとに道具だけを更新しながら広まりました。公衆電話→携帯→スマホ、手紙→メール→DM。道具は変わっても、儀式→連絡→接近の構造が残っているかぎり、話は生き続けます。

似た系統の話に「メリーさんの電話」や「エレベーターのゲーム」などがあります。これらは段階がある連絡や手順の儀式を使って、読者の心に“来る”感覚を作る点で共通しています。

さとるくんのたしかめ方

正体当てより、落ち着くための見方を持っておくと楽です。

- 手順を分解する。文言・回数・時間帯など、どの条件が“来る気配”を作っているかを切り分ける。

- 報告の粒度を見る。「街→駅→通り→建物→玄関→後ろ」と細かくなる型に当てはまるか。

- 経路を把握して切る。電話番号/メアド/SNS IDのどこから来たかを一度だけ確認し、そこを物理的に遮断する。

- 間隔を記録する。何分おきか、何時間おきか。一定の間隔は物語のリズムの可能性が高い。

さとるくんに似た場面に出会ったら

- 反応しない。折返し・返信・既読リアクションをしない。つながりを作らないのが最優先。

- 通知を切るか変える。番号変更、迷惑電話フィルタ、DM制限、非公開設定。

- ルートを変える。帰り道や乗り換えを一時的に変え、人の多い場所を選ぶ。

- 共有する。家族・学校・職場に状況を伝えておく。独りで抱えない。

さとるくんの場面メモ

文章やアイキャッチづくりに使える“小物”です。日常の部品だけで空気が立ちます。

- 公衆電話:受話器の黒、コイン返却口の銀、受話器コードのよじれ。

- スマホの通知:暗い部屋で光る画面。見慣れないアイコン。

- 昇降口:並ぶ下駄箱、蛍光灯の白い帯、夕方の土の匂い。

- 駅のホーム:発車メロディの余韻。ホーム端の風。

- 玄関:ドアスコープの丸い視界。チェーンの金具。

さとるくんは今わかっていること

- どこ:学校・駅・自宅など、日常の動線で語られる。

- 読みどころ:儀式の手順、近づく報告、最後の一言。

- 読み方:手順を分解し、粒度の変化を見て、経路を把握して切る。

よくある勘違い

- “何でも答える”=安全ではありません。質問は主導権を渡します。

- 知らない番号=怪異とは限りません。まず発信元の種別(非通知・国際・SMSなど)を確認。

- 返信したら終わるは逆効果。反応は“つながり”を固定します。

まとめ

さとるくんは、呼び出しの手順と段階的な連絡で緊張を積み上げる物語です。電話、メッセージ、留守電、DM——道具は変わっても、通知→短い文→沈黙→接近のリズムがあれば成立します。正体当てより、読み方と動き方。反応しない、経路を切る、ルートを変える、共有する。これだけで、物語の世界と現実の生活のあいだに線が引けます。

※不審な着信やDMには応答しないでください。番号やアカウントの変更、ブロック、関係先への相談も検討しましょう。