「絶対に聞いちゃいけない話がある。牛の首って言うんだ。最後まで聞いた人は、よくないことになる」――牛の首は、内容を語らないまま怖がらせるタイプの都市伝説です。物語の中心は“中身”ではなく、「語ると危ない」「聞くと戻れない」という外側のルール。だから、きちんと内容を説明する版がほとんど見当たりません。見えない中身のまわりを、うわさと想像が何重にも包みます。

ここでは、牛の首がどんな場面で語られ、どう広まり、何が人を不安にさせるのかを、合宿や学校の夜の空気に合わせてたどります。最後に、似た場面に出会ったときのシンプルな動き方と、早とちりを減らす「たしかめ方」も置いておきます。

まず知っておきたいこと:牛の首

- 入口は「中身を明かさない」というルール。語らないこと自体が怖さを作る。

- 場面は学校の夜・合宿・肝試し・深夜の集まりなど、緊張と期待が混ざる場所。

- 無理だと思ったら途中で区切る(灯りをつける/話題を変える/その場を離れる)。

牛の首とは?

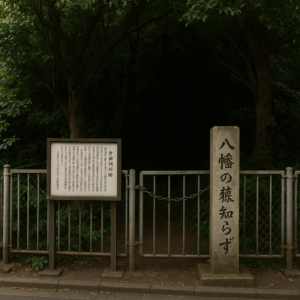

骨組みは単純です。語り手が「本当に危ない話がある」「これは言えない」「最後まで聞くとだめだ」と前置きする。聞き手は引き込まれ、「少しだけ教えて」と迫る。語り手は断片だけを出す。「昔、山の向こうで…」「ある寺に巻物が…」「首だけになった牛の…」。肝心の部分に触れる前に話が切れ、代わりに“結果の不幸”が追加される――倒れた、行方不明になった、発狂した、など。こうして、内容そのものは空席のまま、空席の“重さ”だけが増えていきます。

この構造は、怪談としては珍しくありません。あえて核心を伏せることで、読み手の想像を最大限に働かせる。「語らない方が怖い」を徹底したのが、牛の首というわけです。

牛の首はどこで語られる?

地名は各地で入れ替わりますが、場面の性質はよく似ています。学校の宿泊行事の夜、合宿所の消灯後、部屋の灯りを落とした肝試しのあと、キャンプの焚き火の輪、カラオケの個室、修学旅行のホテルの一室。集団で集まっているのに、大人の目がゆるい時間帯です。眠気と興奮が重なり、耳は敏感、判断は大ざっぱ。ここで「言えないけどすごい話」が一番効きます。

語り手の立場も重要です。先輩・兄貴分・“地元に詳しい人”の口から出ると重みが増します。肩書きや年齢差が、話の権威になります。

牛の首の合図と進み方

- 前置きの強さ:「本気でヤバい」「これはマジ」「命に関わる」。最初に高い壁を立てる。

- 断片の提示:寺/巻物/首塚/古い村/祟り。名詞だけをぽんぽん置く。

- 核心の回避:肝心な一行の手前で止める。突然の物音や第三者の制止で切れる演出。

- 結果の追加:話した人・聞いた人に起きた不幸だけが語られる。

- 引き継ぎ:「聞いたらあなたも連鎖する」という置き土産。

要するに、入口と出口だけが濃い。中身は空白のまま、入口(前置き)と出口(結果)で押し切る作りです。

牛の首はどこがこわい?

想像の空白。中身を語らないと、脳は自動で補います。しかも、自分にとって一番怖い内容を勝手に当てはめます。十人十色に“最悪の中身”が育つので、共有すると消えません。

禁止の効果。「言わない」「聞かない」と言われるほど、耳はそちらへ寄ります。禁止は記憶を濃くします。テストで「絶対に見ない」と言われた答えに目が行くのと同じです。

夜と集団心理。暗い部屋、寝不足、非日常の合宿。笑いと緊張が交互に来る。集団のテンションは、怖さを簡単に増幅します。

権威の上書き。「地元の古文書に…」「祖父が…」「先生が…」。肩書きは中身を補強して見せます。実際には中身がなくても、権威の言葉で硬く感じます。

“語った責任”の錯覚。語り手自身が「これは自分のせいになる」と思い込むほど、表情や声が本気になり、聞き手も本気で受け止めます。演出と自己暗示の混合です。

牛の首はどう広まった?

学校のうわさ、学年誌や怪談本、テレビの特集、掲示板、朗読動画。内容を一切固定しないまま、外側の型だけがコピーされて広がりました。地名や寺の名前は地域ごとに差し替えられます。再演のハードルが異常に低いことが、長寿の理由です。

また、「語ると不幸になる」というラストは、話の終わりを作りやすいため、語り手に人気があります。中身を考える手間が要らず、最後の一撃だけで場の空気を締められるからです。

牛の首のたしかめ方

正体当てより、落ち着くための見方を持っておくと扱いやすくなります。次の四つで十分です。

- 入口と出口を分けて見る。「前置きが強い/結果が強い」のどちらで効いているかを切り分ける。

- 名詞の束をメモに出す。寺・巻物・首塚…と並べ、空白の中身と区別する。名詞だけなら、ただの雰囲気づくり。

- 場面の温度を下げる。灯りを一段上げる、窓を開ける、飲み物を用意する。体を動かすと、耳の敏感さが下がる。

- 時間を挟む。その夜に結論を出さない。翌朝の明るさで振り返るだけで、半分はほどけます。

牛の首に似た場面に出会ったら

- 区切る合図を一つ持つ。「ここで一回お茶入れよう」「窓開けるね」と軽く遮る。場の呼吸が戻る。

- 途中で離れてもいい。体が固まる感じが出たら、トイレ休憩でも十分。自分のペースを守る。

- “盛りすぎ”を笑いで流す。肩書きや地名のてんこ盛りには「豪華キャストだね」と一言。権威の魔法が薄まる。

牛の首の場面メモ

文章やアイキャッチに使える“小物”の束です。身近な部品だけで空気が作れます。

- 合宿所の廊下:長い蛍光灯、非常口の緑、遠くの自販機の音。

- 寝転ぶ布団:うつ伏せの肘、誰かの笑いが急に止む瞬間。

- 小さな灯り:スマホのライト、湯のみの湯気、カーテンの隙間の外灯。

- 名詞の束:首塚、古文書、封印、祟り、山の向こうの村。

- 沈黙:話が核心に近づくと、換気扇の音だけが残る。

牛の首は今わかっていること

- どこ:学校の夜、合宿、肝試しなど“集団で夜を過ごす場所”で語られる。

- 読みどころ:語らない構造、禁止の効果、権威の上書き、想像の空白。

- 読み方:入口と出口を分ける/名詞と中身を分ける/場の温度を下げる/時間を挟む。

よくある勘違い

- 地名が出た=実話ではありません。地名は物語の“重し”として置かれます。

- 語られない=本当に危険とも限りません。伏せる演出は怪談の基本技法です。

- 聞き切れなかった=呪いと決めつけない。夜の緊張と集団心理で、怖さは簡単に増えます。

まとめ

牛の首は、中身を語らないことで成り立つ怪談です。前置きと結末の“濃い二点”だけで、真ん中を空白のままにする。だからこそ、聞き手は自分の一番怖い想像で穴を埋めてしまい、話は長く残ります。正体当てより、読み方と距離の取り方。入口と出口を分けて見る、名詞の束と中身を分ける、場の温度を下げる、時間を挟む。もし場が合わないと感じたら、灯りをつけて、話題を変える。それで十分です。牛の首は、空白を楽しむ“語りの遊び”。現実では、自分のペースを守ることをいちばんに。

※怖さで体調が悪くなったら無理をしないでください。夜の外出や肝試しでの事故にも注意。集団でのからかいはやめましょう。