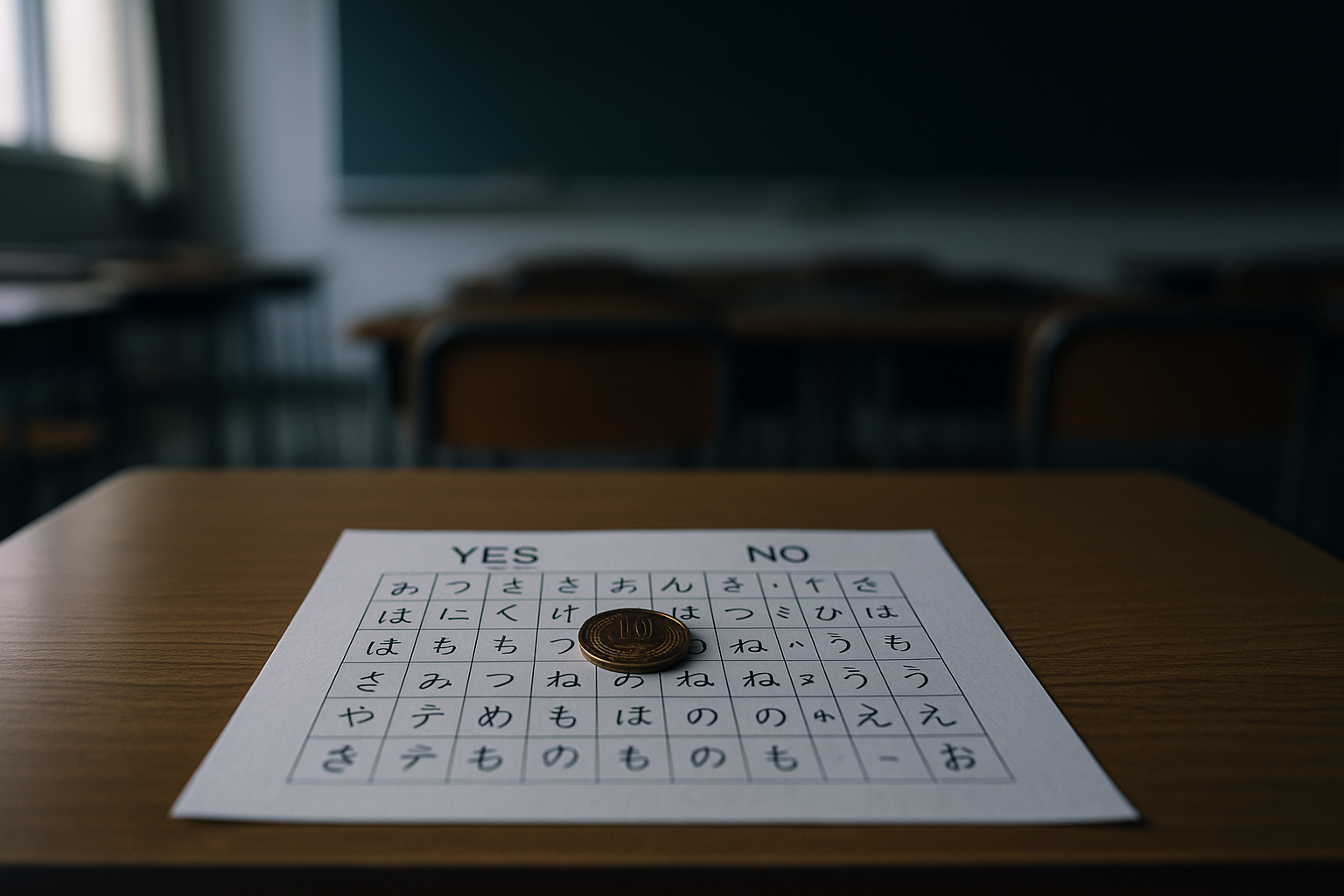

休み時間の教室。紙に文字を並べ、10円玉に指を置く。最初は笑っていたのに、ゆっくりコインが動いた気がして、空気がしんとする——こっくりさんは、そんな「呼び出し遊び」の代表格です。ここでは、やらない前提で、どんな流れで語られ、なぜ“動いた気がする”のか、落ち着くための対処まで、分かりやすくまとめます。

まず知っておきたいこと:こっくりさんとは

- 紙とコインを使う“呼び出し遊び”。細かい手順は地域や時代で違います。

- 合図は「みんなで指を置き、質問をする」という形。やらない前提で読みましょう。

- 怖さの芯は、自分の体が関わること(指先が触れている)と、集団の空気です。

こっくりさんはどこで語られる?

舞台は教室、図書室のすみ、部室、放課後の空き教室、カラオケの個室など。人はいるのに大人の目がゆるい時間が選ばれます。ネットでは掲示板・まとめ・動画・SNSでくり返し紹介され、指のアップやコインの移動だけを切り取った短い動画が拡散します。

こっくりさんの合図と進み方(手順はぼかして説明)

- 準備:紙に文字や「はい/いいえ」を並べる。コインを中央へ。

- 開始:全員が軽く指先を触れて質問する。全員が“自分は押してない”と思っているのがポイント。

- 移動:コインが少し動いた気がする→一気に静かになる→もっと動く。

- 終わり:“終了の言葉”や手順があると言われる(版によって違う)。

物語では、途中で“強い質問”が入り、誰かが泣きそうになる、終わらない、勝手に動く……などの描写がよく添えられます。

こっくりさんが“動いた気がする”理由

指先の微妙な力(イデオモーター効果)。みんなが「自分は動かしていない」と思っていても、ごく弱い力は無意識に出ます。四人が1ミリずつ押せば、合計で動きます。動き始めると、動きに合わせて力がそろうので、ますます動きやすくなります。

集団の空気。笑い→沈黙→期待の順で、体は緊張します。緊張は指をこわばらせ、微妙な押し引きを生みます。「本当に動いた?」と誰かが言うと、次の瞬間からその方向へ力が乗りやすくなります。

“当たった”しか残らない。当たらなかった質問は忘れ、当たった話だけが語り継がれます。成功談の偏りが、後の“証拠”になります。

動画の見え方。アップにすると、角度や影で動きが強調されます。編集も混ざります。観客は「ほんの少し」が見えにくいため、動きが大きく感じられます。

こっくりさんはどう広まった?

雑誌や学年誌、学校の噂、テレビの特集、そしてネット。道具が少なく再現が簡単なため、世代を越えて繰り返されました。近い仲間としては、さとるくん(呼び出しと連絡の段階)や、赤い部屋(画面と二択の問い)があります。いずれも“小さな操作→沈黙→反応”で緊張を積み上げます。

こっくりさんのたしかめ方

- 質問を紙に先出し。後から“当たり”を選んでしまわないよう、質問は先に書き出すと見え方が変わります。

- 人数を変える想像。一人→二人→四人で、力の合計が変わることをイメージするだけで落ち着きます。

- 時間を挟む。その場で「本物か」を決めない。翌日読むと、だいぶ穏やかに見えます。

- 動画は“演出込み”で見る。カット、BGM、字幕、ズーム。雰囲気を作る道具として受け止める。

こっくりさんに似た場面の対処法(教室・SNS)

- やらないで聞く。誘われたら「見るだけ」にする。指先を関わらせないのが一番楽です。

- 途中で区切る。空気が重くなったら「いったん終わり」と言って換気と水分。体を動かすと緊張が下がります。

- SNSは距離を置く。怖くなったら一度スクロールを止め、別の話題へ。フォローを外す・ミュートもOK。

- 強い言葉を減らす。「呪い」「終わらない」などの言い回しは場を締めつけます。冗談混じりで流すのも手。

こっくりさんは今わかっていること(要点まとめ)

- どこ:教室や個室など、大人の目がゆるい時間と場所で語られる。

- 読みどころ:指先の無意識、集団の空気、成功談だけが残る偏り。

- 読み方:質問を先に書く/人数の力を想像/時間を挟む/動画は演出込みで見る。

こっくりさんのよくある勘違いと注意点

- 「全員が押していない=外力」とは限りません。ごく弱い力の合計で動きます。

- “やめたら危ない”という決まり文句は、場を縛るための言い方です。

- 学校の備品や教室の無断使用はトラブルの元。校則と周囲の迷惑を最優先に。

よくある質問(FAQ)

Q. 本当に動く?

A. 「動いた気がする」は起きやすいです。複数人のごく弱い力が合わさると、コインは少し動きます。

Q. 怖くなったらどうすれば?

A. いったん区切り、換気・水分・雑談で空気を変える。夜は考え込まないで寝て、朝に振り返る。

Q. 似た遊びは?

A. 質問と反応で不安を作る点ではさとるくん、画面の二択では赤い部屋が近い仲間です。

まとめ

こっくりさんは、指先のわずかな力と、場の空気で“動いた気がする”を作る呼び出し遊びです。正体当てより、読み方と距離の取り方。質問を先に出し、動画は演出込みで見て、怖くなったら区切る。物語は物語として楽しみつつ、現実では自分のペースを守ればそれで十分です。

※学校や施設のルールを守り、迷惑行為はしないでください。体調が悪くなったらすぐ休みましょう。