八尺様は、背だけが妙に高い女の影と「ポ、ポ、ポ…」という声で語られる話です。田んぼと家のあいだ、祠の前、並木の曲がり角――人の気配が薄くなる“境目”に立つ姿がよく描かれます。見たことがないのに、どこか知っている景色。だからこそ、想像が勝手に動き出します。

ここでは、八尺様がどんな流れで語られ、どんな場所に置かれやすく、何が人を怖がらせるのかをゆっくりたどります。最後に、もし似た場面に出会ったときのシンプルな動き方と、早とちりを減らす「たしかめ方」も短く置いておきます。

まず知っておきたいこと:八尺様

- “背丈の異常”が怖さの入口。

- 地名より場面が大事(祠・窓・田んぼの境)。

- 見かけたら近づかない。明るい場所へ移動する。

八尺様とは?

八尺様(はっしゃくさま)は、背がとても高い女の姿で語られる都市伝説です。背丈は八尺、ざっくり二メートル四十センチほどと言われます。白いワンピースのような服や喪服のような黒い衣、つばの広い帽子、長い髪。ふいに現れて、遠くから「ポ、ポ、ポ……」という間のある声が響く。窓の外にじっと立っている。道端の祠(ほこら)や地蔵の前に、すっと立ち尽くしている。そんな場面が定番です。

よくある語りの型はこうです。主人公は都会から田舎の家へしばらく帰る若者。古い家、高い天井、仏間の匂い。昼間、外で見知らぬ背の高い女を目にする。祖父母や近所の大人が顔色を変え、「それは見てはいけない」「外に出るな」と言う。塩やお札を部屋に置き、一定の期間を家の中で過ごす。夜になると、窓の外に影が立つ。遠くから「ポ、ポ、ポ……」。家の人は祈り、見張り、朝を待つ。数日たっても無事なら、土地から離れる。二度と戻らないよう念を押される――だいたいはこの流れです。

八尺様は、怪異としての詳しい“設定”が決め切られていません。名前の由来も、いつどこで最初に語られたかも、一本の線で説明できるものではない。その代わり、背丈が極端に高いという一点が強く働きます。あとの要素は、田舎の夜の空気、祠や並木の匂い、窓ガラスの反射など、誰もが知っている景色の部品でできています。だから、読み手は自分の記憶から近い映像をすぐに呼び起こせます。

八尺様はどこで語られる?

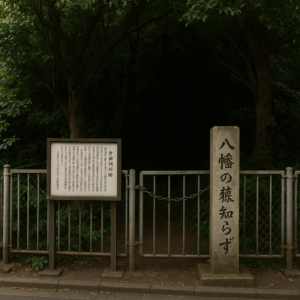

「この村のこの角」というふうに、ひとつの聖地がある話ではありません。同じ県の中に候補がいくつも立つことがよくあります。川べりの並木道、田んぼの真ん中を通る農道、古い墓地の脇、社や地蔵が並ぶ辻。そうした場所は、どれも生活の外れであり、境目の風景です。家と野、明るさと暗さ、人の声と無音。その切り替え線のあたりに八尺様はよく置かれます。

地名よりも、場面の性質がそろっているかどうかが大事です。祠があって、並木が影を落とし、道が曲がる。少し先に田のあぜが続く。街灯の間が広く、光の輪と輪のあいだに闇ができる。こうした部品が組み合わさっていると、八尺様の気配が似合う。だから、別の地域でも同じような景色を見つけると、人はすぐにこの話を思い出します。

八尺様の姿と合図

語り手によって描写は揺れますが、よく出てくる特徴は共通しています。これは“確定の仕様”ではなく、物語の手がかりです。

- 背の高さ:人の背を二つ重ねたような高さ。遠目にも異様だと分かる。

- 服装:白い服、または黒い服。帽子のつばが影を作る描写が多い。

- 髪:長い髪が風で揺れる。顔ははっきり見えないことが多い。

- 声:「ポ、ポ、ポ……」。音そのものより、次の音までの“間”が怖い。

- 立ち方:まっすぐ立っている。窓越し、田のあぜ、祠の前、曲がり角など。

- 距離感:一気に近づかない。ずっと同じ場所に立つか、少しずつ間を詰めてくる。

この組み合わせだけで、不安は強くなります。特別な小道具は不要です。身近な部品に、ひとつの異常が乗るだけで、空気は変わります。

八尺様の実在は?読み方のコツ

正体を一つに決める話ではありません。写真の有無をめぐる争いに走るより、どう読めば落ち着くかを持っておく方が役に立ちます。

- 名前だけで決めない。「八尺=背が高い」という言葉の強さに引っぱられすぎない。場面とセットで考える。

- 場面を二つそろえる。祠+並木、窓+畑道、田のあぜ+曲がり角。二点がそろうと、物語の輪郭が見えてくる。

- 距離と時間をざっくり数える。窓から道まで何歩くらいか。声が届く距離か。夜の明るさはどの程度か。生活の感覚で軽く点検する。

- 分からないを残す。無理に正体を作らない。余白があるから、読みごたえが残る。

この読み方は、八尺様だけでなく、ほかの「境目の怪談」にもそのまま使えます。地名の重さより、場面の手ざわりを大切にするやり方です。

八尺様はどこがこわい?

背丈という“一筆”のズレ。人の形はそのまま、ただ高さだけが規格外。脳は人の姿に近いものほど細かく見ます。そこで一箇所だけ大きくズレると、強い警戒が起きます。近いのに違う。その違いが視線を離させません。

境目の風景。田と家、道と畑、社の鳥居の手前。二つの世界の接合部に立たれると、こちら側のルールが効かない気がします。「外」と「内」の切り替え線は、いつも少し不安定です。

声の“間”。「ポ、ポ、ポ……」は、音より間が怖い。次が来るのを待つあいだに、想像は勝手にふくらみます。間は、恐怖が育つ場所です。

見てはいけない、の禁止。「外に出るな」「見るな」と言われると、そこに心が集中します。禁止の言葉は、場面の重さを増やします。やってはいけないことほど、記憶に残ります。

長い“見張り”。一晩、三日、七日。終わりの見えない見張りは、少しずつ判断力を削ります。小さな物音にも体が跳ねる。夜が長くなるほど、影は内側で大きくなります。

八尺様はどう広まった?

いくつかの語りが合流して、今の形ができたと見るのが自然です。雑誌、掲示板、まとめ、朗読動画。語り手や媒体が変わっても、核は簡単で強いので壊れません。背丈の異常+境目の風景+間のある声。この三つがあれば、八尺様は立ち上がります。

画面の時代になってからは、写真や短い動画が噂を後押しすることも増えました。遠い人物をズームすると背が強調される。街灯の位置で影が伸びる。施設の低い機械音が“ポ、ポ、ポ”に聞こえる。偶然の重なりが、「居そうだ」という気持ちに火をつけます。ここで大事なのは、正体を決めることではなく、焦点の合わせ方です。近づきすぎず、離れすぎず、場面の部品を一つずつ見ていく姿勢です。

八尺様のたしかめ方

むずかしい資料集めは必要ありません。考え方の癖をそろえるだけで、早とちりをかなり減らせます。

- 名前に飛びつかない。八尺という言葉の力に押されない。まずは深呼吸。

- 二つの場面で見る。祠+並木、窓+畑道、田のあぜ+曲がり角。ひとつだけでは判断しない。

- 距離・時間・明るさをざっと見積もる。数値は大まかでOK。自分の生活の感覚で照らす。

- 結論を保留にする。分からないところは、そのままでよい。余白が味になります。

八尺様に似た場面に出会ったら

- 近づかない。どんなに気になっても距離を取る。道を外れず、いったん明るい場所へ移動する。

- 追いかけない。声や影を深追いしない。夜は錯覚が重なりやすい。

- 誰かに伝える。不安が強いなら、家族や知り合いに状況を共有して落ち着く。

八尺様の場面メモ

文章やアイキャッチ作りの材料になる“小物”を置いておきます。身近な部品だけで空気ができます。

- 並木道:街灯の間が広く、光の輪が点々と続く。影は縦長に伸びる。

- 窓ガラス:内側の自分が映り、外の影と二重になる。反射の中に背の高い影が立つ。

- 祠・地蔵:石の肌が白く浮き、前掛けの赤だけが強く残る。

- 農道:風が稲をなでる音。遠くの踏切の二拍。足音が土に吸い込まれる。

- 帽子の影:つばの線が目のあたりを切り、表情が読めない。

八尺様は今わかっていること

- どこ:一か所に固定された聖地ではなく、境目の風景に置き換えられて語られる。

- 読みどころ:背丈の異常、声の“間”、境目の風景。この三点で空気が立つ。

- 読み方:場面を二つそろえ、距離と時間をざっと見積もり、結論を保留にする。

まとめ

八尺様は、特別な道具も難しい言葉もいらない物語です。だれもが知っている夜の景色に、背丈という一筆のズレが加わるだけで、場は静かに緊張します。地名を追いかけるより、場面の手ざわりを見る。祠、窓、並木、曲がり角。二つ三つの部品を頭の中で並べてみると、この話がなぜ怖いのかが見えてきます。

正体を急がなくていい。写真がなくてもいい。分からないところは、そのままでいい。八尺様は、分からない部分を残しておくほど味が出るタイプの話です。もし似た場面に出会ったら、無理に近づかず、明るい場所へ移動して、ひと呼吸おく。それだけで、物語の世界と現実の生活のあいだに、気持ちの線を引けます。

※私有地や立入禁止の場所には入らないでください。地域の方の迷惑になる行動は避けましょう。