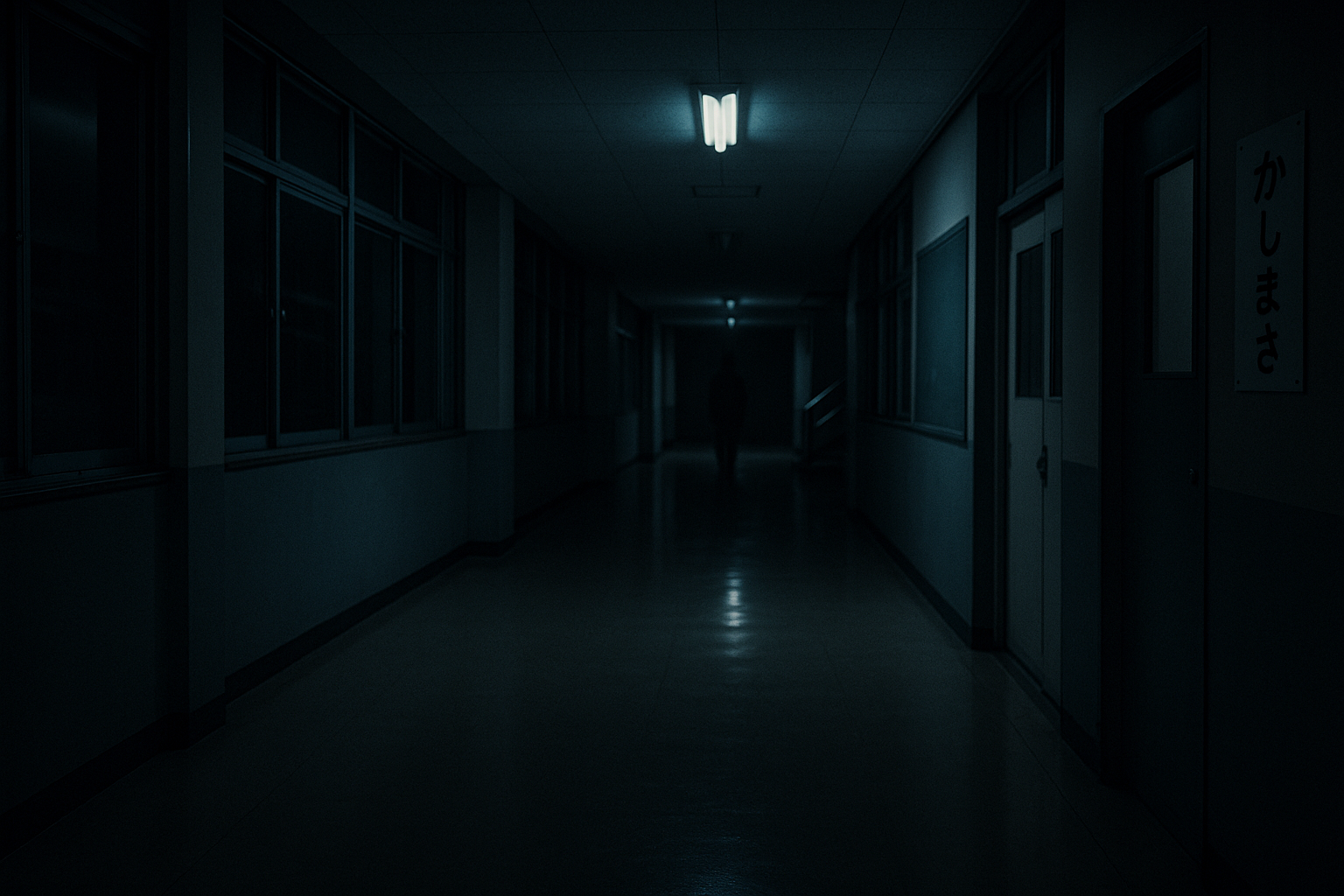

夜のビル。最後の電気だけが白くて、エレベーターの鏡が広く見える。決まった順番で階ボタンを押すと、どこか別の階に着く——そんな話を友だちから聞いたことはありませんか。エレベーターのゲームは、特定の順でボタンを押す“手順の噂”が、想像を走らせるタイプの都市伝説です。ここでは、やらない前提で、なぜ不安が生まれるのか、どう距離を取ればいいのかを、ゆっくり整理していきます。

まず知っておきたいこと:エレベーターのゲームとは

- 入口は「決まった手順」と「夜のビル」という組み合わせ。道具は階ボタンだけ。

- どの“手順”にも共通するのは、番号を覚えさせて不安を育てる構造です。数字の列が合図になります。

- 実行はしないことを前提に読みましょう。施設や他の利用者に迷惑・危険が出ます。

エレベーターのゲームはどこで語られる?

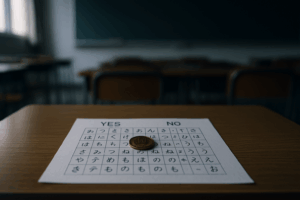

掲示板、まとめサイト、動画、朗読配信。広まりの中心はネットです。現実の舞台はオフィスビル、マンション、ホテル、学校の校舎など。とくに鏡付きのかごや、夜間で人が少ない時間帯が好まれます。鏡は「もう一人いる気配」を作り、夜は音が減って機械音が強く響きます。この二つで、気持ちは簡単に揺れます。

エレベーターのゲームの合図と手順のパターン

- 数字の列:5→1→5→10→5…など、覚えにくい並びをあえて使い、失敗の不安を増やす。

- 途中の“無反応”:押しても反応しない階が出る、違う階で止まる。機械の誤作動に見える演出。

- 途中乗車の人物:途中階で“誰か”が乗る。鏡越しに判断できない状況を作る。

- 別世界のサイン:到着後、廊下が静かすぎる/照明が一段白い/時計が止まっている、など。

- 戻り方の条件:元の階に帰るには逆順で押す、合図があるまで動かない、声をかけられても返事をしない……。脱出のルールが不安を長引かせる。

細部は作品や投稿で違いますが、「数字の列」→「無反応」→「人物」→「別サイン」→「戻り方」という骨は共通です。数字で自分の行動を縛り、機械の反応がズレると、私たちはすぐ“異常”に見てしまいます。

エレベーターのゲームが怖い理由

手順に従う自分ができる。人は、やることが細かく決まると、判断を外部に預けた感覚になります。階ボタンの順番を守るだけで「次は何だっけ?」と頭がいっぱいになり、周りを見る余裕が減ります。

機械の沈黙。エレベーターは、押しても即時反応しないことがあります。安全装置や待ち時間があるからです。“押したのに動かない”数秒は、想像が走るには十分です。

鏡と密室。鏡は視界を広げるためのものですが、夜は逆効果です。自分の背後が常に見える状態は、気配に敏感にさせます。密室で逃げ場がないことも、緊張を押し上げます。

数字の魔法。意味のない並びでも、意味があるように感じてしまうのが人間です。覚えた列が頭に残るだけで、同じ数字を見た時に“サインだ”と錯覚します。

夜のビルの音。送風、ワイヤの摩擦、ドアレールの微音、機械室の低い唸り。人が減ると、いつもの音が主役になります。音が合図に聞こえやすいのです。

エレベーターのゲームはどう広まった?

2000年代の掲示板やブログの時代から、階の並びを文字で共有しやすい“遊び”として拡散しました。のちに動画で“やってみた”が増え、リアクションを見るコンテンツへ。ホテル・オフィス・マンションなど場所を差し替えやすく、世界中で似た型が生まれました。ルールの本物らしさ(数字/沈黙/戻り方)だけで成立するため、地名や逸話がなくても回ります。

エレベーターのゲームのたしかめ方

正体当てより、落ち着くための「見方」を持っておくと楽です。これだけ覚えておけば十分。

- 手順と結果を分ける。「どの順で押したか」と「何が起きたか」を別で書き出す。手順だけが妙に細かい話は演出の可能性が高い。

- “無反応”の候補。ドア再開検知、かごの混雑、センサーに手がかかった、階の個別制御、夜間モード。エレベーターは安全優先で遅れることがある。

- 時間を測る。体感の5秒は、時計では2秒のことが多い。時間のズレを知っておく。

- 鏡を“ただの鏡”に戻す。鏡に近づいて指紋や汚れを見る。生活の痕跡は、想像を落ち着かせる。

エレベーターのゲームに似た場面の対処法(やらない前提)

- 遊びに使わない。施設のルールに従い、夜間の単独利用は避ける。他の利用者の安全が最優先。

- 不安が出たら一度降りる。開ボタンを押し、最寄り階で降りて深呼吸。別の上り下りでやり直す。

- 人数を増やす。夜は一人で乗らない。フロアに人がいるなら、次のかごを待つ。

- 管理側に相談。誤作動と思ったら施設の人に伝える。自己判断で非常停止を多用しない(本当に必要な場面のために残す)。

エレベーターのゲームは今わかっていること(要点まとめ)

- どこ:ホテル・オフィス・マンションなど鏡付きのかごや夜間が舞台になりやすい。

- 読みどころ:数字の列、機械の“無反応”、鏡と密室の効果。

- 読み方:手順と結果を分ける/無反応の候補を知る/時間を測る/生活の痕跡を見る。

エレベーターのゲームのよくある勘違いと注意点

- 手順が細かい=本物ではありません。細かさは演出でも作れます。

- 動画の“無反応”=超常とは限りません。編集や、別の乗客による呼び出しが重なることも。

- 深夜=安全ではありません。人が少ないほどトラブル時に助けを呼びにくい。

よくある質問(FAQ)

Q. 実在する手順はある?

A. 実在の“異世界行きの手順”は未確認です。数字の列・戻り方・途中乗車などの型が各地で繰り返されています。

Q. 途中で怖くなったら?

A. ただちに最寄り階で降りて深呼吸。昼間や人の多い時間に移動する、別のルート(階段・別のエレベーター)に切り替えるのが安全です。

Q. 似た噂はある?

A. さとるくんや赤い部屋のように「手順や画面操作で不安を作る型」が近い仲間です。

まとめ

エレベーターのゲームは、数字の手順と機械の沈黙だけで不安を育てる都市伝説です。鏡と密室、夜の静けさがそれを後押しします。正体当てより、読み方と距離の取り方。手順と結果を分けて見て、無反応の候補を知り、怖くなったら最寄り階で降りる。物語は物語として楽しみつつ、現実ではエレベーターを遊びに使わない——これがいちばんの対処法です。

※非常時以外の非常停止は避けてください。私有地・管理区域での撮影や迷惑行為は行わないでください。