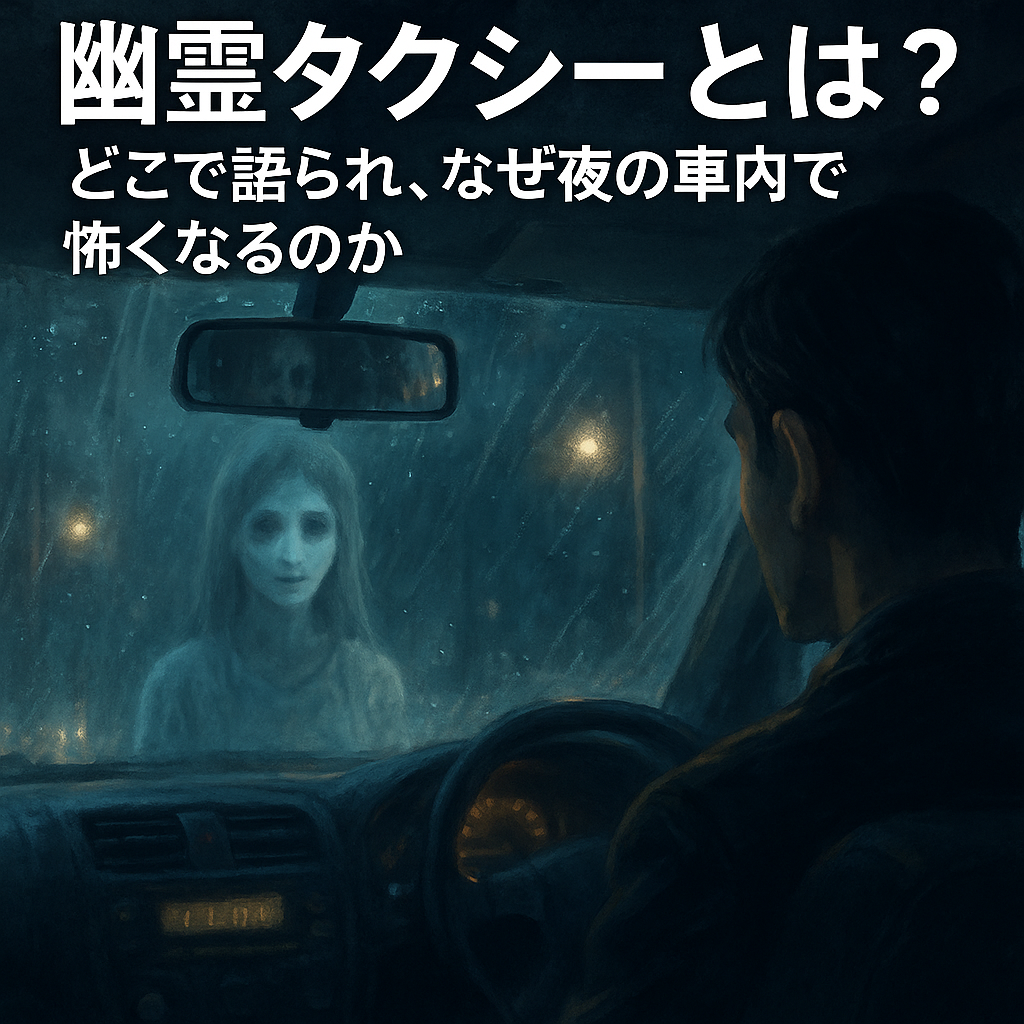

深夜の街。雨上がりでガラスが白く曇る。乗せたお客さんは無口で、行き先だけ短く言った。停めたとき、後部座席が空っぽだった——幽霊タクシーは、そんな「気づいたら消えていた」の型で語られる都市伝説です。ここでは、よくある流れ、怖さの芯、落ち着く見方、似た場面の対処までを、人の言葉でまとめます。追走の不安を扱うターボばばあとも少し比べます。

まず知っておきたいこと:幽霊タクシーとは

- 骨格:深夜に乗せた客が、目的地に着くころにはいなくなる、または姿がはっきりしないという噂。

- 合図:水滴の窓、白い息、ミラーに映りにくい後席、濡れた座面など。

- 前提:正体当てより、夜の運行の安全が第一。落ち着く見方を覚えておくと楽です。

幽霊タクシーはどこで語られる?

港町の埠頭、川沿い、墓地や病院の近く、終電後の駅前。人が少なく、街灯と影が交互になる帯が選ばれやすいです。季節は秋〜冬、雨や雪上がりの夜が好まれます。SNSや動画では、ダッシュカム映像や無線の会話と一緒に紹介されることもあります。

幽霊タクシーの合図とパターン(乗車→移動→消失)

- 乗車:傘もささずに立つ人影。行き先は短い地名だけ。

- 移動:会話は少なく、ルームミラーに映りにくい。曇り止めを入れても後席がはっきりしない。

- 消失:目的地に着くとドアの開閉音がないのに座席が空。濡れ跡や白い息だけが残る描写。

- 後日談:領収書や記録には“乗せた形跡”がある/行き先の家の人が「もう亡くなっている」と言う、など。

要するに、姿の曖昧さ→記録の確かさのギャップで不安を作る型です。

幽霊タクシーが怖い理由

密室で背中を向ける関係。運転席と後席は近いのに、視線が合わない。声や気配のズレが怖さを生みます。

ミラーの頼りなさ。濡れたガラス、逆光、車内の反射。見えるはずのものが見えにくい状況が続くと、想像が走ります。

記録の重み。迎車記録、無線、メーター、領収書。数字の確かさが、逆に“不在”を強く感じさせます。

夜勤の孤独。静かな時間に、音の少なさが主役になります。ワイパー、ローラーの水音……些細な音が合図に聞こえやすい。

幽霊タクシーはどう広まった?

元はドライバー同士の噂や地方の小記事から、雑誌・テレビ・掲示板・朗読動画へ。地域名を差し替えやすいため、全国で似た型が生まれました。近しい仲間は、道路端の人影が並走に見えるターボばばあ、深夜の旧道を舞台にする犬鳴村など。

幽霊タクシーのたしかめ方(正体当てより落ち着く見方)

- ミラーとガラスを分けて考える。曇り・水滴・逆光は映りにくさの原因。見えない=不在ではない。

- 音の候補。ドアロックの誤作動、雨粒の連打、ラジオのフェージング、座面の水分のしみ込み音など。

- 記録は事実、意味づけは別。メーターや迎車ログは運行の事実。誰が乗っていたかは別の話。

- 時間を挟む。その場で結論を出さず、明るい時間に映像や記録を見直す。

幽霊タクシーに似た場面の対処法(深夜の乗車)

- 安全手順を固定する。停車位置・声かけ・ドア操作は毎回同じ手順に。焦りを減らす。

- 視界を保つ。曇り止め・デフロスター・内窓拭き。ミラーの角度も定期的に確認。

- 無線・記録を残す。乗車地・行き先・到着時刻を短く残す。後で落ち着いて見返せる。

- 不安が強いときは人の多い場所へ。コンビニ・タクシープール・営業所に寄る。一人で抱えない。

幽霊タクシーは今わかっていること(要点まとめ)

- どこ:港町・川沿い・終電後の駅前・病院近くなど、夜の人通りが薄い帯。

- 読みどころ:ミラーの頼りなさ、記録の重み、夜勤の静けさ。

- 読み方:視界の条件を分ける/音の候補/記録と意味づけを分ける/時間を挟む。

幽霊タクシーのよくある勘違いと注意点

- 「映らない=幽霊」とは限らない。曇り・逆光・反射で後席は簡単に見えにくくなる。

- 「濡れ跡=同乗の証拠」でもない。傘・衣服・荷物からの水分移りで起きる。

- 検証のための無線・走行操作はしない。安全と交通ルールが最優先。

よくある質問(FAQ)

Q. 本当に“消える”の?

A. 物語ではそう語られますが、未確認です。視界条件と記録のズレで「消えたように感じる」場面は起きやすいです。

Q. ドライブレコーダーには映る?

A. 逆光・露出・ピントの都合で、車内は暗く潰れやすいです。映らない=不在とは言い切れません。

Q. 似た噂は?

A. 追走の不安ではターボばばあ、旧道の夜では犬鳴村が近い仲間です。

まとめ

幽霊タクシーは、見えにくい後席と、確かな記録のギャップで怖さが立ち上がる都市伝説です。正体当てより、読み方と動き方。視界を整え、音の候補を持ち、記録は記録として残す。物語は物語として楽しみつつ、現実の運転では安全第一でいけば、それで十分です。

※運転中の撮影・スマホ操作は厳禁。停車時も周囲の安全確認を優先してください。