ブレーキを離したのに、車が“登り坂”を上がっていくように見える場所がある。動画ではペットボトルやボールも上へ転がる。古い看板には「不思議な坂」「ミステリースポット」と書かれていることも。これが重力坂です。ここでは、どこで語られ、なぜそう見えるのかを、落ち着いてまとめます。現地での行為は安全第一を前提にしてください。

まず知っておきたいこと:重力坂とは

- 呼び名:重力坂、ミステリースポット、マグネティックヒルなど。

- 骨格:実際はゆるい下り坂なのに、周りの景色のせいで上り坂に見える錯覚が起きる。

- 実在:“重力が逆になる”場所ではない。人の目のだまされが主な理由です。

重力坂はどこで語られる?ミステリースポットの特徴

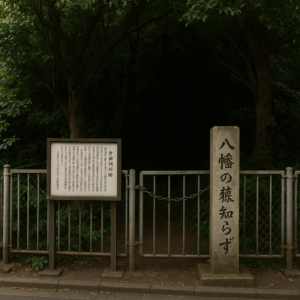

舞台は郊外の細い道や林道の一部、廃線跡のそば、ダム周辺の取り付け道路など。共通点は地平線が見えにくい場所です。道の両側が斜面や樹木で囲われ、遠くの水平線が隠れていると、地面の傾きが読みづらくなります。古い観光パンフやテレビの特集、動画サイトの短編で繰り返し紹介され、地図アプリ上では「不思議な坂」とラベルが付くこともあります。

重力坂が不思議・怖いと感じる理由

水平の手がかりが少ない。空や遠景が見えないと、人は近くのもの(ガードレール、木、擁壁)を基準にして傾きを判断します。この基準が曲がっていると、地面の向きも間違えて見える。

周囲の“歪み”。道の両側が斜めに生えている、擁壁が傾いている、S字カーブで視界がねじれている——目の基準が複数あると、登り下りの感覚が崩れます。

体の感覚のズレ。車内では視界が狭く、発進・停止のわずかな揺れで上りに見えたり下りに見えたりします。音(エンジン回転、風切り)も判断をゆらします。

“説明しにくさ”。見た目に反する動きは、すぐに「超常」に寄せて語られやすい。だから記憶に残り、噂が強まります。

重力坂のたしかめ方(安全第一)

- 停車の可否を先に確認。交通量、カーブ、見通し、路面。駐停車禁止・危険な場所では検証しない。

- 基準を置く。スマホの水平器アプリや小型の気泡管で、路面の角度を見ます。手に持つとブレるので、地面に密着させる。

- 遠景を探す。見える範囲で一番遠い水平(山の稜線、遠い建物の屋根)に視線を合わせ、道の縁と比べる。

- 道具を転がさない。道路上でボールやペットボトルを転がすのは危険。やらない。同じ理屈は自宅でも再現できます(テーブルの端に水平器、周囲の壁紙の柄を少し傾けると錯覚が起きる)。

- 時間を変えて見る。朝・昼・夕で影とコントラストが変わると、見え方も変わることがあります。

重力坂に似た場面の対処法(ドライブ・SNS)

- 走行を優先。「不思議」を感じても、まずは安全運転。停めにくい場所では検証しない。

- 共有は地名ぼかしで。路駐が増えると近隣に迷惑。具体住所の拡散は避けるのが無難です。

- 動画は短く。周囲の車や歩行者が映らないよう配慮。停車中の撮影は最小限に。

重力坂でよくある勘違いと注意点

- 磁石や重力が“逆”になっているわけではありません。理由は視覚の錯覚が中心です。

- 「上に転がる=超常」とは限りません。路面の微妙な凹凸や風で物は動きます。

- 夜間の検証は危険。見通しが悪く、追突のリスクが上がります。

重力坂のよくある質問(FAQ)

Q. 本当に“登り”なのに上がっていくの?

A. 多くは下りです。周りの景色のせいで、上りに見えるだけのことがほとんどです。

Q. どうすれば自分で確かめられる?

A. 停車が安全な場所に限り、水平器アプリや小型レベルで角度を見ます。道路上で物を転がすのはNG。

Q. 似たスポットは全国にある?

A. 条件(遠景が隠れている、周囲が傾いて見える)がそろえば、どこでも起きうる現象です。

まとめ

重力坂は、周りの景色が作る錯覚で「上りに見える下り」です。正体当てより、見方と距離の取り方。遠景を探し、基準を置き、時間を変えて見る。物語は物語として楽しみつつ、現地では安全第一・迷惑をかけない。それだけ守れば、不思議はもっと面白く見えてきます。

※道路での停止・撮影は周囲の安全と法令を最優先に。危険・迷惑になる行為はやめましょう。