夕方の校門前。ベンチの下で犬がこっちを見る。吠える気配はないのに、口の動きが人の言葉に見えた——たぶん気のせい。それでも一歩だけ下がった。人面犬は、こんな「犬の顔に人の表情が乗る」一瞬から広がった都市伝説です。昭和〜平成のレトロな噂として有名ですが、今も時どきSNSで再燃します。

ここでは、人面犬がどんな流れで語られ、どんな場所に置かれやすく、何が人を不安にさせるのかを落ち着いてたどります。最後に、似た場面に出会った時の簡単な動き方と、早とちりを減らす「たしかめ方」も置いておきます。

まず知っておきたいこと:人面犬

- 入口は“顔の逆転”(犬の体+人の表情や言葉のような動き)。

- 場面は道路端・校門前・公園の外れなど、人はいるのに助けを呼びづらい帯。

- 見かけたら近づかないで距離を取る。明るい通りへ移動し、できれば人のいる方向へ。

人面犬とは?

よくある語りの型はこうです。帰り道、道路端や校門前で、細身の野良犬(または中型犬)が座っている。目が合う。口がゆっくり開き、言葉のように見える動きでなにかを「言った気がする」。笑ったように見えた、ため息をついたようだった、名前を呼ばれた気がした——細部は語り手によって違いますが、「人の表情」が乗るところが共通点です。

物語のパターンはシンプルです。気づく→目が合う→言葉のような口の動き→足が止まる→距離が詰まる気がする→逃げる。ここで怖さを支えているのは、犬という身近な存在に、ほんの少しだけ「人の要素」を混ぜるやり方です。近いのに違う。このズレが、記憶に長く残ります。

どこで語られる?

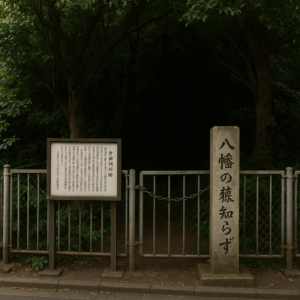

地名は各地で入れ替わりますが、置かれる場面は似ています。校門前の歩道、団地の入り口、団地と公園の境、コンビニ脇の駐車場、河川敷へ下りるスロープ、夜のバス停の裏。明かりはあるけれど影が深い場所で、人の流れは細い。助けを呼びにくい帯のようなエリアです。

時間帯は夕方〜夜。部活帰りや塾帰り、最終バスの時間など、急いでいる時に起きたと語られがちです。焦りは“見間違い”を強くし、怖さの燃料になります。

合図とパターン

- 目が合う:視線が数秒続くと、相手に「感情」があるように見えやすい。

- 口の動き:あくび、パンティング、歯を見せる——言葉っぽく見える瞬間がある。

- 人のような仕草:首をかしげる、ため息みたいに鼻から鳴らす、前足をそろえる。

- 距離の錯覚:実際は動いていないのに、じわっと近づいた気がする。

- 追従(おいついてくる)感:自分が歩き出すと、数メートル後ろをついてくることがある。

どれも、犬としては普通の動きです。ですが暗がりや疲れ、緊張が重なると、人の意味に見えてしまうことがあります。

どこがこわい?

“顔の中心”が奪われる。人は、目と口で相手の気持ちを読みます。犬の目線や口の動きに人の意味を当てはめると、境目が消える感じが生まれます。ここがまず不気味。

言葉に聞こえる瞬間。呼吸やあくびの動きが、たまたま名前の口形(くちがた)に似ると、人は「呼ばれた」と感じます。自分向けと受け取った瞬間、怖さは一段上がります。

夜の距離感。街灯の間が広い道では、距離の手がかり(影の濃さ、足音の反射)が少なく、詰められている気配が強くなります。

身近さの裏切り。犬は生活のすぐそばにいます。身近なものが少しだけ壊れると、日常そのものが揺れます。

どう広まった?

80〜90年代、学校のうわさや雑誌の特集で一気に知られ、テレビや漫画で再演されました。のちに掲示板・まとめ・SNS・朗読動画でも繰り返され、レトロ回帰の流れで最近も時々バズります。舞台が校門前・公園・道路端と身近で、誰でも「それっぽい一瞬」を拾えるため、再現が容易なのが長寿の理由です。

たしかめ方

正体当てに走るより、落ち着くための見方を持っておくと扱いやすいです。次の四つだけで十分。

- 距離を数える。電柱1本=約30〜40m。いま何本分かを数えると、近づき感が落ち着く。

- 口の形を分けて見る。あくび・パンティング・歯を見せる笑い風。どの動きに見えたかを言葉にする。

- 音の方向。足音や鼻鳴らしが自分の後ろからか、横からか。方向が定まらない音は反響の可能性。

- 時間を挟む。その場で決めない。家に帰ってから、明るい場所で振り返る。

似た場面に出会ったら

- 距離を取る。立ち止まらず、歩幅を保って明るい通りへ出る。

- 視線を外す。じっと見続けない。視線は足元〜前方に戻す。

- 進路を変える。店の前、人の多い側、交番のある通りを選ぶ。

- 触らない・追わない。知らない犬は近寄らない。写真も無理をしない。

今わかっていること

- どこ:道路端・校門前・公園の外れなど、生活の縁で語られる。

- 読みどころ:“顔の逆転”、言葉に見える口の動き、夜の距離感。

- 読み方:距離を数える/口の形を分ける/音の方向を見る/時間を挟む。

よくある勘違い

- 地名が出た=事実ではない。地名は物語の重しに使われがち。

- 笑って見える=人の感情ではない。犬の「歯見せ」は緊張のサインのことも。

- 動画で口が動く=発話とも限らない。呼吸と編集で言葉っぽく見える。

まとめ

人面犬は、身近な犬に“人の表情”を一滴だけ混ぜることで成立する噂です。校門前、公園の外れ、道路端——誰もが通る場所で、誰もが一度は経験しそうな「見間違い」を、うまく物語にして残してきました。正体当てより、読み方と動き方。距離を取り、視線を外し、明るい通りへ。分からないところは保留で大丈夫。物語は物語として味わいながら、現実では落ち着いて帰りましょう。

※知らない犬には近づかないでください。夜道では人通りのあるルートを選びましょう。