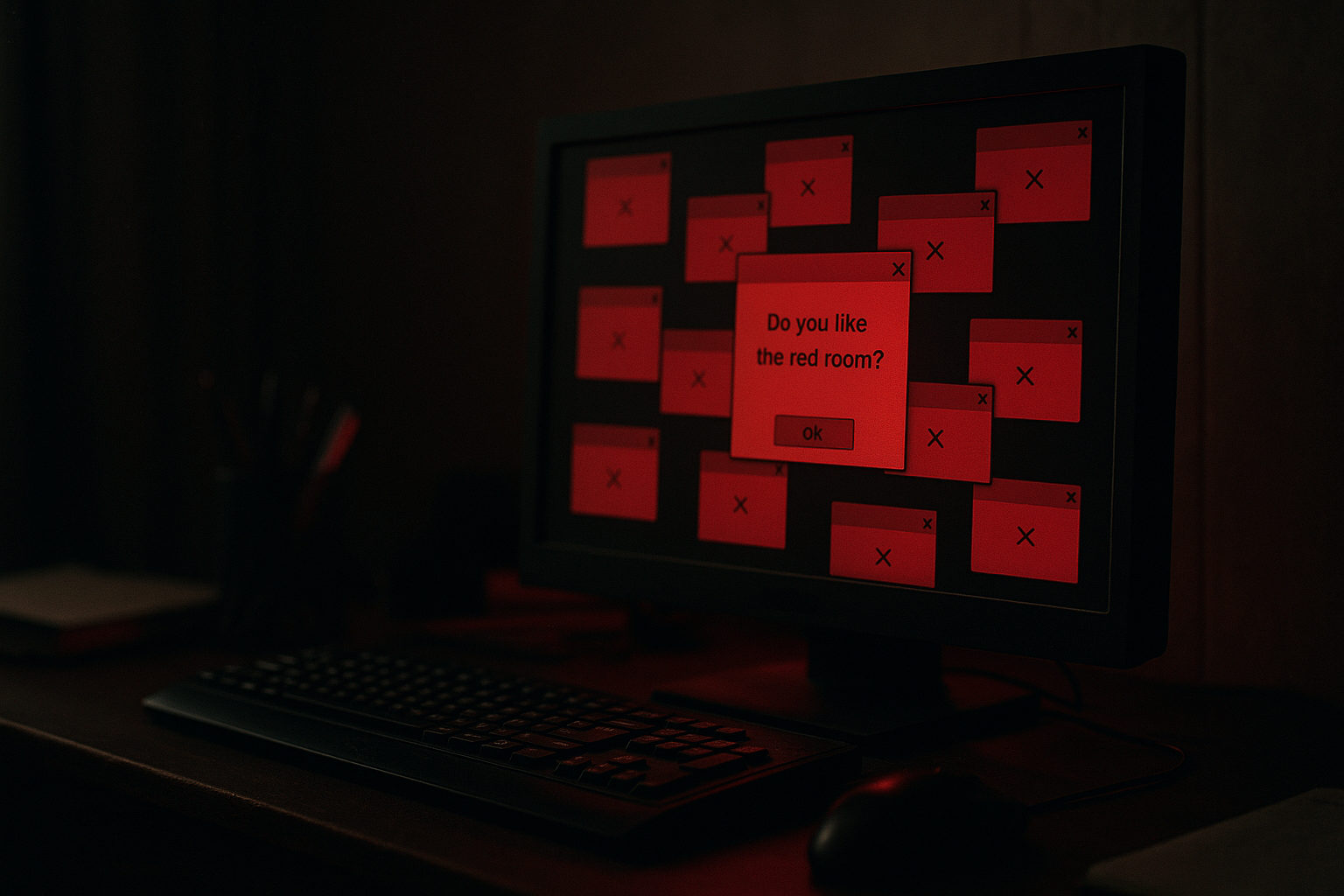

画面に小さなウィンドウが出る。×を押しても消えない。何度も出る。やがて、赤い背景に黒い文字で問いが出る――「赤い部屋は好きですか」。古いパソコン室、友だちの家、ネットカフェ。音は小さく、部屋は静か。マウスを動かしても、ウィンドウは増えるばかり。赤い部屋は、そんな“閉じても消えない画面”から始まるネット怪談です。

ここでは、赤い部屋がどんな流れで語られ、どこで広まり、何が人を不安にさせるのかを、当時の画面の手ざわりに合わせてたどります。最後に、似た場面に出会った時のシンプルな動き方と、早とちりを減らす「たしかめ方」も置いておきます。

まず知っておきたいこと:赤い部屋

- 入口は閉じても消えないポップアップと短い問い(「好きですか?」など)。

- 舞台は自宅のPC・学校の情報室・ネットカフェなど、身近なネット環境。

- 似た場面に出会ったらむやみにクリックを重ねない。いったん離れて深呼吸、後で落ち着いて対処する。

赤い部屋とは?

よく語られる型はこうです。気になってリンクを開くと、小さなウィンドウが現れる。×で閉じても、また開く。数はだんだん増え、画面は赤と黒で埋まる。子どもの声のような音が流れたり、簡単なアニメが動いたりする。最後に、問いの一文。「赤い部屋は好きですか」。そこで電源が落ちる、固まる、悲鳴の効果音が鳴る――といった“締め”が入り、見た人のその後に良くないことが起きると噂が結ばれます。

昔はフラッシュ(Flash)と呼ばれる仕組みで作られたページが多く、学校のパソコン室や友だちの家のPCで「消えない」「止まらない」という体験が話を強くしました。今では技術が変わり、同じ見せ方は少なくなりましたが、「消せない」「問いを投げられる」という骨はそのまま残っています。

赤い部屋はどこで語られる?

場所は、ふつうの生活の中です。自宅の机、学校の情報室、塾の自習室、ネットカフェ。とくに人数はいるのに誰も助けを出しにくい場所で語られやすい。授業中の情報室では先生に言いにくい。ネットカフェでは店員を呼ぶのが気まずい。自宅では家族が寝ている。こうした“声を上げづらい”状況が、赤い部屋の不安を増やします。

時間帯は夕方〜夜。画面の光が部屋の明るさを上回る時間です。暗さの中で光る四角は目を引き、そこへ「消えない」「問いかけ」が重なると、心は簡単に追い込まれます。

赤い部屋の合図と進み方

- 小さなウィンドウ:閉じても消えない。数が増える。赤と黒の配色。

- 短い問い:「赤い部屋は好きですか」など、はい/いいえを迫る文。

- 音・声:高い声、電子音、効果音。音が小さくても、静けさの中で強く感じる。

- 操作の無力化:マウスや×ボタンが効かない気がする感覚。自分の手が画面から外される。

- 締めの一撃:画面が真っ赤になる、電源が落ちる、最後のメッセージ。短く強い一手。

どれも特別な道具は使いません。“止められない”感覚+二択の問いだけで、十分に怖さは立ちます。

赤い部屋はどこがこわい?

止められない。人は、操作が効かない瞬間に強い不安を覚えます。×を押しても消えない、増える、閉じてもまた出る――自分のペースを奪われるのが第一の怖さです。

問いで捕まえる。「好きですか?」のような単純な問いでも、画面の中央に置かれると、目はそこに固定されます。二択に巻き込まれるだけで、体は緊張します。

子ども部屋の空気。赤と黒、イラストめいた人影、子どもの声。おもちゃ箱のような色彩と、静かな部屋の落差。やさしい見た目の裏にある不穏が、余韻を残します。

ひとりの夜。家族が寝ている、先生に言いにくい、店員を呼びづらい。声を上げづらい状況が、怖さを増幅させます。

“見た人のその後”。ネットの噂は、最後に一段だけ強めの言葉を置きます。「見た人は…」。結末がぼやけているほど、各自の想像で補われ、長く残ります。

赤い部屋はどう広まった?

もともと掲示板やリンク集、メールの回覧、ブックマークの交換などで広まりました。のちに動画サイトや配信で紹介され、“反応を見る”コンテンツとして再演されます。教室や友だちの家で見せ合い、「これだよ」とURLを渡す。リンクひとつで再現できる手軽さと、止まらない体験が、広まりやすさを支えました。

赤い部屋のたしかめ方

正体当てより、落ち着くための見方を持っておくと楽です。次の四つで、早とちりをかなり減らせます。

- 合図を二つそろえる。「消せないウィンドウ」+「短い問い」。どちらか片方だけなら深追いしない。

- “その場で決めない”。怖さが強い時は一時停止。時間をはさむと、意味づけが薄れます。

- 話として仮置き。見聞きを「体験談」ではなく「物語の部品」として置いておく。結論を急がない。

- 同じ話が別の画面で再演されていないか見る。配色・文言・音のパターンが同じなら“型”の可能性が高い。

赤い部屋に似た場面に出会ったら

- むやみにクリックを重ねない。焦って×を連打すると、余計に増えた気がして混乱します。

- いったん離れる。席を立ち、深呼吸。スマホで時間を置く。距離を作るだけで落ち着きます。

- 後で落ち着いて整理。必要ならブラウザを再起動、履歴を見直す、周囲の人に相談する。独りで抱えない。

赤い部屋の場面メモ

文章やアイキャッチづくりの“小物”です。身近な部品だけで空気が立ちます。

- CRT風のモニタ/暗い部屋:四角い光が顔を照らす。壁の時計の秒針がやけに大きく聞こえる。

- 小さなウィンドウ:赤い背景、黒い文字。×印を押す指のアップ。

- マウスの音:カチ、カチ、カチ。けれど消えない。

- ヘッドホン:外の音を消し、電子音だけが耳に残る。

- 部屋の影:机の下、コードのたまり、ペン立ての影。静かな生活感。

赤い部屋は今わかっていること

- どこ:自宅・学校・ネットカフェなど、身近なネット環境で語られる。

- 読みどころ:消えないウィンドウ、二択の問い、操作の無力化。

- 読み方:合図を二つそろえ、場面を“物語として仮置き”、その場で結論を出さない。

よくある勘違い

- 見た=何かが起こると決めつけない。噂は“最後を強める”のが常です。

- 閉じられない=故障とも限りません。焦るほど「止まらない感覚」は強くなります。

- URLや地名が出た=事実でもありません。名前は“重し”として使われがちです。

まとめ

赤い部屋は、止められない操作と短い問いだけで怖さを作るネット怪談です。場所はふつうの生活の中。だからこそ、読んだあとも机の前でふと気になる。大切なのは、正体当てより読み方と距離感。合図を二つそろえてから考える。むやみにクリックを重ねない。いったん離れて深呼吸――それだけで、物語の世界と現実の生活のあいだに線が引けます。

※知らないリンクやファイルは開かないでください。困った時は一人で抱えず、周囲の人に相談を。