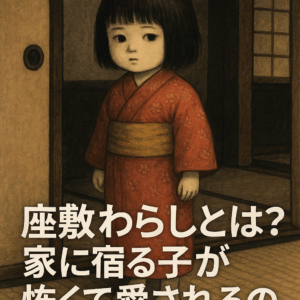

山道のカーブ。丸太の横で、短く太い“ヘビみたいなもの”がぴょんと跳ねた気がした。写真を撮ろうとしている間に、もういない。——ツチノコは、そんな「一瞬の目撃」から語られるUMA(未確認生物)です。昭和から令和まで、なぜこれほど続くのか。特徴と広まり方、勘違いのポイント、落ち着いた確かめ方までまとめます。

まず知っておきたいこと:ツチノコとは

- 体型:胴がずんぐり、首と尻尾が短い“徳利(とっくり)型”。

- 動き:地面でのくねり+はねが語られる(「跳ぶヘビ」イメージ)。

- 鳴き声:「チー」「ミャー」など高い音の証言が混ざることがある。

ツチノコはどこで目撃される?

舞台は山里。とくに境目に集まります——山道と畑の境、川沿いの草むら、用水路のフチ、田んぼのあぜ、薪置き場のまわり。時間帯は朝夕の薄明かり。動物の活動が増え、人も移動している時間です。町では、河川敷の草地や造成地の資材置き場など、人の手と自然が混ざる帯で語られます。

ツチノコの目撃パターン(合図と特徴)

- ずんどう体型:胴が太く、中央がふくれて見える。

- 短い尻尾:ヘビより短く見え、全体が詰まっている印象。

- “はねた気がした”:地面の段差や草の反発で、跳ねたように見える瞬間。

- 一瞬で消える:草むら・倒木の影・用水路の穴へスッと入る。

要するに、見える時間が短い+背景が複雑。これだけで「何かいた」が強い記憶になります。

ツチノコが消えない理由(なぜ惹かれる?)

“少しだけ違うヘビ”。私たちは「知っている形」の変化に弱い。ヘビに太鼓腹を足すだけで、別物に感じます。

山里のご褒美。山菜・渓流・キャンプ…“見つけ話”は、行楽の思い出と相性が良い。語りたくなるネタになります。

捜索イベントの楽しさ。自治体や地域のイベントで「ツチノコ探し」「発見賞金」が話題になる時期があり、参加のワクワクが噂を後押しします。

ツチノコのたしかめ方(正体当てより、落ち着く見方)

- まず安全距離。野生動物は距離が基本。むやみに追わない・触らない。写真はズームで。

- 形の候補を出す。丸太(皮がめくれた端)/黒いビニールと土/太いトカゲ(アオジタ等)/ヘビの飲み込み後(獲物で腹だけ太い)。

- 動きの候補。草の反発・斜面の転がり・尻尾の切れたトカゲの跳ね・段差での視差(見かけ上の“はね”)。

- 写真なら背景と一緒に。靴・ペットボトル・メジャーなど大きさの基準をフレームに入れると、後で検討しやすい。

- 時間を挟む。帰宅後に明るい画面で見直す。現場の興奮が落ちると見え方が変わります。

ツチノコのよくある勘違いと注意点

- 「跳ぶ=ツチノコ」ではない。段差・草の反発で跳ねに見えることは多い。

- 太い腹=別生物とも限らない。ヘビは獲物を飲み込むと腹だけずんぐり見える。

- 近づきすぎは危険。マムシ等の可能性。写真優先・距離確保が基本。

ツチノコはどう広まった?

昭和の雑誌・絵本・テレビで一気に全国区に。地域の昔話(“槌の子”など)と合流し、“地域色+全国の噂”として更新され続けました。ネット時代には掲示板やSNSで画像・動画が拡散。一瞬のブレ写真でも話題になるため、噂は消えません。

ツチノコの今わかっていること(要点まとめ)

- どこ:山道・畑のへり・川沿いなど“境目”。朝夕が多い。

- 読みどころ:ずんどう体型・短い尻尾・“はねた気がした”。

- 読み方:安全距離/形と動きの候補出し/サイズ比較の写真/時間を挟む。

よくある質問(FAQ)

Q. ツチノコは実在する?

A. 未確認です。証拠は決定打に欠けますが、目撃談は世代を超えて続いています。

Q. 見つけたらどうする?

A. 追わずに距離を保ち、ズームで撮る。安全第一。場所をメモして、落ち着いて確認しましょう。

Q. 似た生き物は?

A. 飲み込み後のヘビ、アオジタトカゲ系、丸太やビニール片。光と距離で形は変わります。

まとめ

ツチノコは、“少し違うヘビ”の一瞬が物語になるタイプのUMAです。境目の風景、朝夕の光、短い目撃。正体当てに急がず、安全距離・候補だし・サイズ比較で落ち着いて眺める。噂は噂として楽しみつつ、現実では自然と距離をとればそれで十分です。

※山や河川敷では私有地・野生動物・転倒に注意。危険な採集や夜間の立ち入りはやめましょう。