真昼の田んぼで、白いものが遠くで“くねくね”揺れている。日差しは強く、風はゆるい。最初はビニールか誰かの洗濯物かと思うのに、目を離せなくなる。見続けると、頭がおかしくなる――くねくねは、そんな「遠くで揺れる白」から始まる都市伝説です。

ここでは、くねくねがどんな流れで語られ、どんな場所に置かれやすく、何が人を怖がらせるのかを、昼の光景に沿ってたどります。最後に、もし似た場面に出会ったときの動き方と、早とちりを減らす「たしかめ方」も短く置いておきます。

まず知っておきたいこと:くねくね

- 遠くで揺れる白が入口。形ははっきりしないのに、目が離れなくなる。

- 舞台は田んぼ・河川敷・堤防・畑の端など、広くて境目の多い場所。

- 見かけたら見続けない。視線を外し、場所を変える。

くねくねとは?

くねくねは、昼間に目撃されることが多い話です。夏の田んぼ、用水路のそば、河川敷の草地。白いもの、時には黒っぽいものが、遠くでゆっくり、しかし一定ではないリズムで揺れる。近づこうとすると距離感が崩れ、いつまでたっても追いつかない。双眼鏡やカメラで拡大すると、逆に形が崩れて分からなくなる――と語られます。

よくある流れはこうです。家族や友だちと田んぼ道を歩いていると、誰かが「何あれ」と指さす。最初はみんな笑いながら、ビニール袋だろう、カカシだろう、と言い合う。ところが、ひとりだけが目を離せなくなり、ふらふらと吸い寄せられる。慌てて止める。家に帰っても様子が変で、熱を出して寝込み、同じ方向を見続ける。昔からこの辺りには“見てはいけないやつ”がいる、と年寄りが静かに言う――だいたいはこんな骨格です。

怪物の設定が決まっているわけではありません。形が「決まらない」こと自体が、物語の芯になっています。白くて、遠くて、揺れている。顔も手足もはっきりしない。だから、見る側の脳が足りない部分を勝手に埋め始め、怖さが増幅されます。

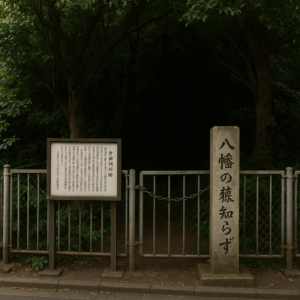

くねくねはどこで語られる?

地名は各地で入れ替わりますが、場面の性質はよく似ています。広い空、低い地物、視界を遮るものが少ない場所。田んぼ、畑、河川敷、沼のほとり、堤防の上。街の「内」と「外」の境目、人の手が入っているのに人影は薄いエリアです。

時間帯は昼、とくに初夏から晩夏。陽炎(かげろう)が立ち、風でビニールやテープが踊る季節。水面や稲の葉が光を細かく反射し、遠くの白が膨らんで見える条件がそろいます。だから「遠くの白」が見えた瞬間に、私たちの目は意味を探しに走り出します。

くねくねの合図とパターン

- 距離がある:いつも“遠い”。近づくと遠近感が狂い、距離が縮まらない。

- 色は白が多い:白い布、ビニール、テープのような見え方。まれに黒や灰色も語られる。

- 動きは一定でない:風に乗るが、植物や旗の揺れと少し違う“意図のない意志”を感じさせる。

- 昼に出る:夜ではなく真昼。光が強いほど“遠くの白”は形を失い、ゆれる。

- 見るほど固まる:見続けるほど体がこわばり、視線が外れなくなる。

このパターンは、人の視覚のクセと相性がいいのです。遠い対象、強い逆光、単純な色。細部が欠け、脳が補う。ここで物語と生理(からだの反応)が重なります。

くねくねはどこがこわい?

遠いのに“こちらに来る感じ”。実際には同じ場所で揺れているだけなのに、目は「近づいている」と誤解します。足は止まり、体はこわばります。遠くのものが主役になるという逆転が不安を生みます。

形が決まらないまま注目が続く。顔も輪郭もない対象に視線を固定すると、脳は欠けを埋めようとして疲れます。疲れるほど、それっぽい意味が立ち上がります。意味が乗った瞬間に、ただの布やテープが“怖いもの”に変わります。

真昼の裏切り。夜の恐怖なら身構えやすい。けれど、くねくねは真昼に来る。安全だと思っていた時間に起きるため、日常の強度が下がる。この裏切りが、後まで尾を引きます。

聞き伝えの「見てはいけない」。禁止の言葉は、頭の中で反対に働きます。見るなと言われるほど、見たくなる。見てはいけないからこそ、見続けた自分が記憶に刺さります。

伝染の速さ。「見た」「見てしまった」という短い報告は、SNSと相性がいい。写真がぼやけていても、動画が短くても、見た人の中で補完されて広がる。これが、怖さの持続力を生みます。

くねくねはどう広まった?

ネット掲示板の書き込み、まとめ、朗読動画、怪談本――複数の窓から同時に広まりました。各地の地名が入れ替わり、白黒の色や目撃の距離が変わっても、「遠くで揺れる白を見続けるな」という中核は崩れません。場面が簡単で、誰もが再現できそうに見えるからです。

画像や短い動画も、くねくねを後押しします。遠くの案山子(かかし)、畑の防鳥テープ、白いビニール、草刈り後の袋、河川の目印旗、除草シートのはがれ。ズームで粗くなった画質や、陽炎で揺れる空気が、未知の動きに見えることがあります。偶然が積み重なるほど、くねくねは“いる”ように感じられます。

くねくねのたしかめ方

写真探しより、考え方の癖を整えるのが近道です。次の四つで、早とちりをだいぶ減らせます。

- 二つの場面で考える。田んぼ+用水路、堤防+草地、畑+風の通り道。場面の組み合わせが語られている型と合うかを見る。

- 距離と大きさを見積もる。電柱や案山子と比べて何倍か。歩幅で何歩か。ざっくりでよいので数える。

- 材質の候補を出す。白ビニール、防鳥テープ、布、のぼり旗、レジ袋、苗カバー、除草シート、白い作業服、風で揺れる杭の飾り。まず身近なものから当てはめる。

- 視線を休ませる。30秒以上見続けたら、一度地面や近くの木に焦点を戻す。焦点の固定を外すだけで、形が戻ることがある。

これらは“正体当て”ではありません。「分からない」を安全に保管する入れ物です。入れ物があれば、無理な結論に飛びにくくなります。

くねくねに似た場面に出会ったら

- 見続けない。視線を外し、地面や近い木に焦点を移す。深呼吸を一度。

- 場所を変える。数十メートルでいいので移動し、角度を変えて見る。角度で正体が分かることがある。

- 近づかない。田や畑は私有地が多い。勝手に入らない。水路や堤防は足場が悪いこともある。

- 誰かと確認する。一緒にいる人に「白いの見える?」とだけ聞く。言い切りより、共有が落ち着きをくれる。

くねくねの場面メモ

文章やアイキャッチに使える“小道具”を置いておきます。身近な部品だけで空気が立ちます。

- 田の畦道:水が光り、風で稲が面のようにうねる。遠くの白がふくらんで見える。

- 用水路:透明な流れに反射が走る。白いテープの影が水にちぎれて見える。

- 河川敷:葦(あし)やセイタカアワダチソウが揺れ、旗の端がはためく。

- 電柱と案山子:大きさの基準。遠近を測る“ものさし”として描写に入れる。

- 陽炎:地面の上にゆらぎの層。遠景がやわらかく曲がる。

くねくねは今わかっていること

- どこ:一か所に固定された聖地ではなく、田んぼ・河川敷・畑などに置き換えられて語られる。

- 読みどころ:遠い白、形の欠け、視線の固定。真昼の裏切りが効く。

- 読み方:場面を二つそろえ、距離と大きさを数え、視線を休ませる。

よくある勘違い

- 白いもの=くねくねではありません。まず身近な材質から当てはめてみる。

- 写真がぼけている=本物とは限りません。ズームの粗さや陽炎で簡単に崩れます。

- 地名が出た=確定でもありません。地名は物語の重しに使われがちです。

まとめ

くねくねは、難しい設定や大げさな演出がなくても成立する話です。真昼、広い空の下、遠くの白がゆれるだけで、私たちの目は意味を探しに走る。形の欠けと視線の固定が重なった時、ただの布やテープが“見てはいけないもの”へ変わります。地名より場面。正体より読み方。分からない部分は、分からないままそっと置いておく。もし似た場面に出会ったら、見続けない・場所を変える・近づかない。物語は物語として味わい、現実では肩の力を抜いていきましょう。

※田や畑は私有地のことが多いです。入らない・荒らさないを守りましょう。