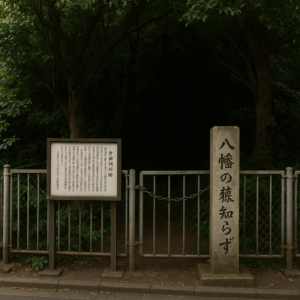

町なかにある小さな藪。柵や石碑が立ち、「入ると戻れない」と昔から言われてきた——八幡の藪知らずは、そんな「境界の一角」として語られる有名な怪談スポットです。地図にも場所は載るのに、足は自然と止まる。ここでは、なぜ「入ってはいけない」が残り続けるのか、落ち着いて言葉にしていきます。

まず知っておきたいこと:八幡の藪知らずとは

- 骨格:町の一角にある小さな藪・林。昔から立入禁止のおきてが語られてきた場所。

- 由来の型:行方不明・祟り・役人も入らない・戻れないなど、物騒な言い回しがセットになる。

- 前提:現在は立入禁止・保存の対象として扱われることが多い。入らないのが基本。

八幡の藪知らずはどこで語られる?

舞台は住宅と道路に囲まれた小さな林。周りは日常なのに、そこだけ別の時間が残っているように見えます。案内板や石碑があり、昔話や伝承が書かれている場合も。ネットでは掲示板・動画・地元ブログで、杉沢村や犬鳴村のような“場所の名前が先に立つ系”として並べられます。

八幡の藪知らずの合図とパターン(境界の場所)

- 柵・石碑・注連縄:入る前に止めるサインが置かれている。

- 由緒書き:地元の昔話、処罰や祟り、「入るな」の言葉。

- 中の見えなさ:木が密で数メートル先が暗い。昼でも奥が読めない。

- 方向感覚の乱れ:「同じ場所を回る」「出たと思ったら反対側」などの語り。

- 結末のぼかし:中の写真が少ない/記録に残せない、で終わる。

八幡の藪知らずが怖い理由

“日常の中の穴”。住宅地や車道のすぐそばに触れてはいけない場所があると、かえって意識してしまいます。

禁止の言葉。「入るな」「戻れない」は、頭のブレーキを強くします。禁止=想像の燃料です。

見えない奥行き。暗い葉の重なりは、距離感を奪います。先が読めないだけで不安は増えます。

名残の重さ。石碑・地名・古い言い回し。昔から続いている感じが本物らしさを生む。

八幡の藪知らずはどう広まった?

地元の伝承がベースにあり、案内板・郷土史・新聞の小記事が時々話題に。のちにテレビや雑誌の怪談特集、ネットのまとめ・朗読動画で再演。「場所の名前+入るな」という単純な骨が強いので、世代を超えて共有されます。

八幡の藪知らずのたしかめ方(史料・地図・現地)

- 公開情報を読む。現地の案内板・郷土資料・図書館の地域史。伝承と事実の書き分けを確認。

- 地図の層を見る。航空写真・地形図・古地図。範囲と周囲がどう変わったかを比べる。

- 「入らない」で観察。柵の外から、境界の作り・周囲の生活動線・植生などを見る。無理に中へは入らない。

- 時間を挟む。夜の怪談は朝に読む。明るい時間に現地の雰囲気を知ると、怖さは半分減ります。

八幡の藪知らずに似た場面の対処法(立入禁止・保存地)

- 看板・柵はルール。好奇心より保存と安全。境内地・保護林・私有地は入らない。

- 写真は外から。ズームで十分。フェンスを越えない。

- 夜の探索はしない。転倒・通報・近隣トラブルのリスクが大きい。

- SNSでは配慮。具体的な住所や細かい行き方は書きすぎない。迷惑を生まないのが基本。

八幡の藪知らずは今わかっていること(要点まとめ)

- どこ:町なかの小さな藪・林。柵や石碑があり境界として守られている一角。

- 読みどころ:日常の中の穴、禁止の言葉、見えない奥行き、名残の重さ。

- 読み方:公開情報を読む/地図の層を見る/外から観察/時間を挟む。

八幡の藪知らずのよくある勘違いと注意点

- 「入ると帰れない=実話」とは限らない。言い伝えの言い方として残っている。

- 中を撮れない=異界でもない。保存・安全上の理由で立入禁止なだけのことが多い。

- 場所の公開=フリー出入りではない。境界は境界。案内板の指示に従う。

よくある質問(FAQ)

Q. 八幡の藪知らずは実在する?

A. 場所としては実在しますが、立入禁止・保存の対象です。噂は「入らない約束」とセットで語られてきました。

Q. 入ってしまったら?

A. 入らないのが大前提。うっかり境界を越えたなら、すぐ戻る。無断侵入はしないでください。

Q. 似た話は?

A. 杉沢村(地図にない村)、犬鳴村(旧トンネルと警告の言葉)など、“場所+入るな”の型が近いです。

まとめ

八幡の藪知らずは、日常のすぐ横にある「境界」としての怖さを持つ場所です。正体当てより、読み方と距離の取り方。公開情報を読んで、地図を重ねて、外から眺める。物語は物語として楽しみつつ、現実では入らない・荒らさない・迷惑をかけない。それが一番の向き合い方です。

※立入禁止・保存区域・私有地への侵入はやめましょう。近隣や管理者への配慮、交通安全を最優先に。